清晨五点多,田野还笼罩在薄雾中,王义民已经出现在亿民月饼厂的车间里。空气中弥漫着面粉、蔗糖和猪油混合的香气——这种香气对于浙中义乌人而言,便是中秋的味道,是一种穿越了时空的宋时滋味。

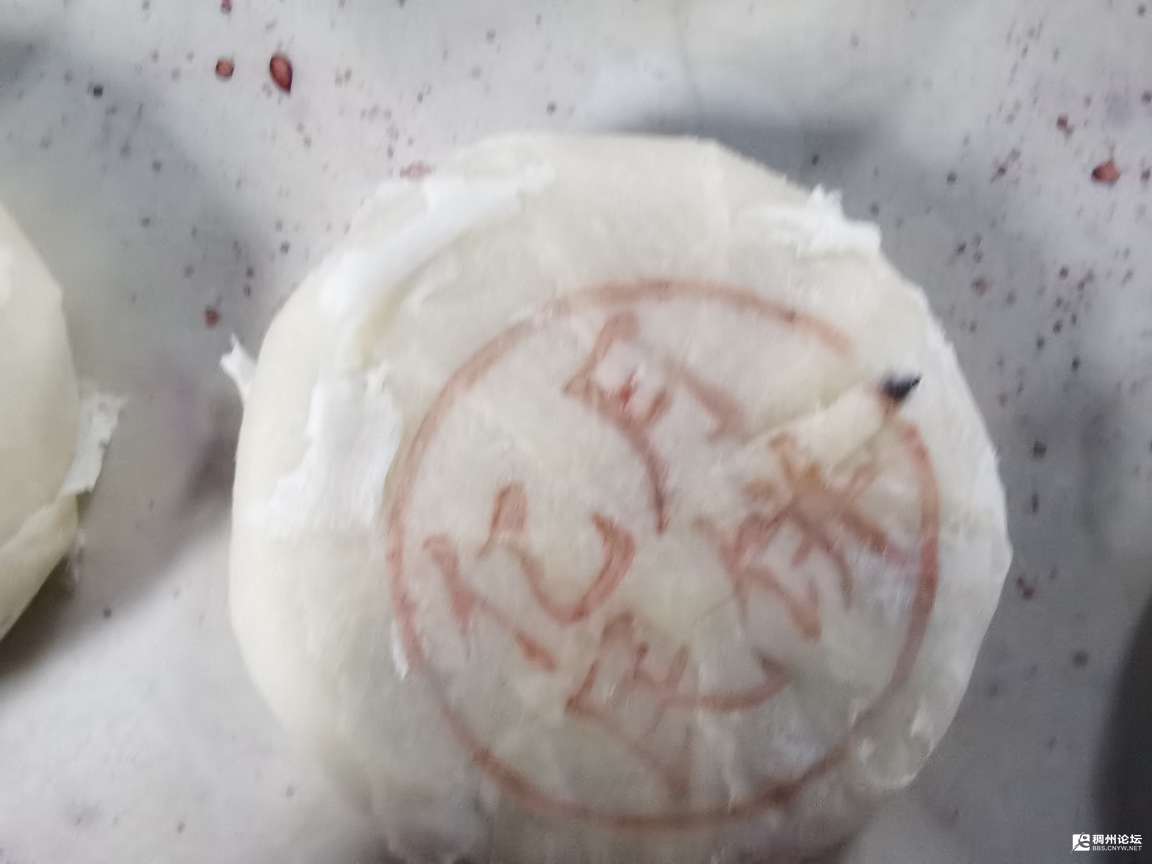

工人们熟练地揉面、压面、裹馅,一个个圆润可爱的小月饼印着喜庆的“亿民月饼”红章,从烤箱中缓缓现身,犹如一轮轮微缩的明月,映照着千年前的宋时月色。

在义乌,月饼不叫月饼,而叫“起酥”或“油酥”,其中义亭的起酥最为出名。这小小的酥饼,承载着宋人的风雅与智慧,已成为义乌人心中最难忘怀的中秋味道,也是一代又一代义乌人,从宋代延续至今的乡土记忆。

这一层层酥皮包裹的,不仅是甜美的馅料,更是一代代义乌人,从宋月走来的集体记忆与千年乡愁。

苏轼那句流传千古的“小饼如嚼月,中有酥与饴”,写的何尝不是义亭起酥?那“酥”是油酥皮入口即化的酥脆,“饴”是麦芽糖融化于舌尖的甘甜。

想来宋人月下品饼,与今人何异?

一样的皎洁明月,相似的酥香满口,不同的只是流逝的千年月光罢了。

苏轼被贬惠州时,仍不忘以诗词赞美岭南美食,若他尝到今日的义亭起酥,想必会有这首《酥月吟》了:

汴梁遗法转金瓯,廿四翻揉玉脂流。

莫道千年风月改,一轮酥饼共中秋。

义亭起酥,宋时月。

一

千年月光洒向今日的义亭,那一口酥香穿越时空,将古今味蕾紧密相连。

宋月照今人,起酥传古意。

起酥(油酥)一一这一千年食品制作技艺,在义乌,竟然完美的以食品名称传承了下来。这是个奇迹。

义亭起酥的历史,可追溯至千年之前的宋代,承载着源远流长的饮食文化记忆。

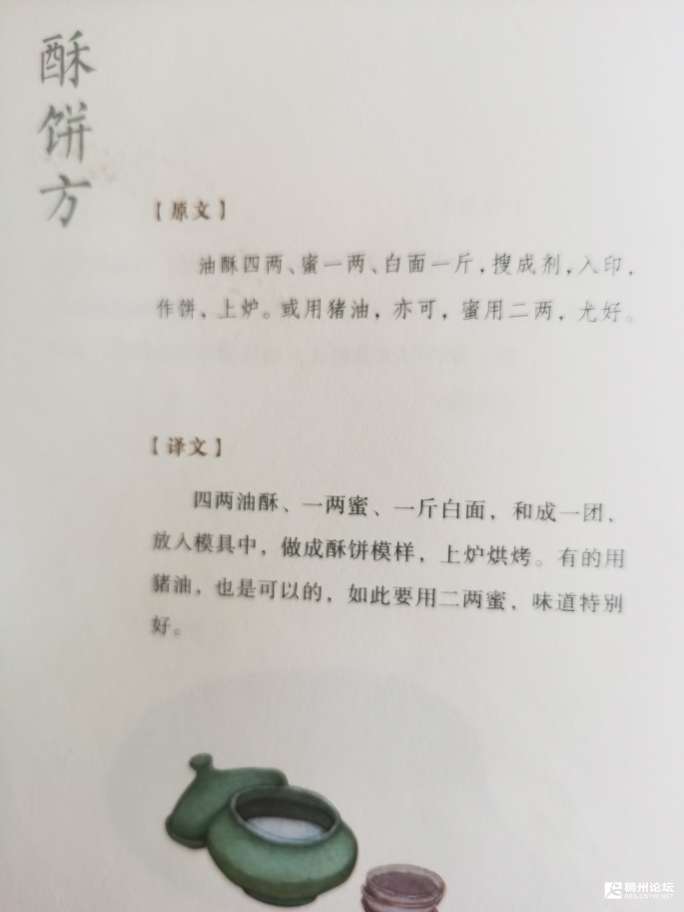

在同为古乌伤之地的浦江县,南宋浦江吴氏所著《中馈录》中,详细记载了以蜜糖和猪油为核心原料的油酥制作工艺。这本现存最早的系统记录油酥饼制作工艺的文献,为我们揭开了宋代点心制作的神秘面纱。书中细致描述了油酥面的配制要领、揉捏手法和火候掌控,其工艺之精妙,令人叹服古人智慧,与如今的义亭起酥月饼制作技艺如出一辙。

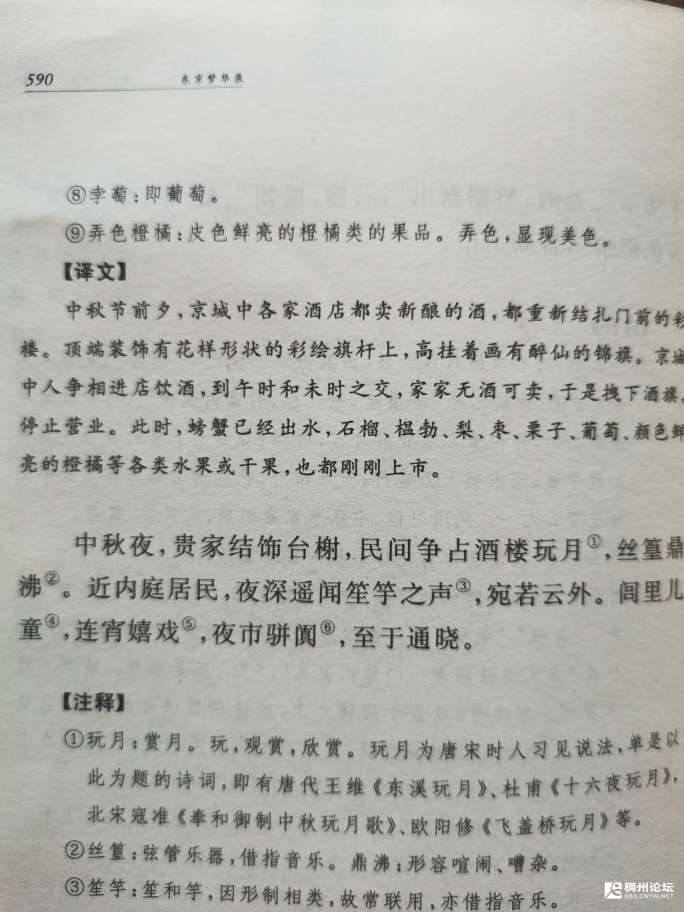

北宋时期,中秋节已成为举国同庆的重要节日,月饼也开始在民间流行。孟元老在《东京梦华录》中记载:“中秋夜,贵家结饰台榭,民间争占酒楼玩月。”可见当时中秋佳节之盛况。笙歌鼎沸的汴京城内,月饼已是家家户户必备的节令美食,成为团圆象征。

这种传统的苏(酥)式糕点技艺,随着南北文化交流传入义乌这片土地,在此生根发芽,逐渐演化成了今日的义亭起酥。

如今,每一口咬下的酥香,都仿佛在与千年前的宋人对话,共享同一轮明月的光辉。宋人将饮食提升到了艺术的高度,他们注重食材的时令性和地域特色,这一点在义亭起酥的制作中得到了完美传承。

值得一提的是,宋人对美食的追求不仅停留在味觉层面,更升华到了精神享受。

《武林旧事》记载,南宋宫廷在中秋节时会制作“宫饼”,其制作工艺之精良,用料之考究,堪称当时糕点制作的巅峰。民间则流行互赠“团圆饼”,寓意家庭和睦、幸福圆满。这种将美食与文化寓意相结合的传统,在义亭起酥中得到了延续。

义亭起酥的馅料,同样讲究传统与创新的结合,满足现代人多样的口味需求。但无论如何创新,那份源自宋代的古早味道,始终是义亭起酥的灵魂所在。

每当中秋月圆,义乌人家家户户飘起酥香,这香气连接着过去与现在,诉说着千年不变的团圆情怀。

咬一口义亭起酥,仿佛能听到宋人月下吟诗作对的笑语,能看到古人围坐品茗赏月的身影。这一枚小小的月饼,承载的不仅是美味,更是一段穿越千年的文化记忆。

二

皎洁月光仿佛穿越千年的时光隧道,将宋代的风雅与今朝的匠心相连。在这中秋将至的时节,义亭起酥的制作工坊里,上演着一场古今对话的手艺传承。

宋技今传,古法新承。

义亭起酥的制作,是一门从宋代传承下来的精湛手艺。其制作需要经过选料、初加工、擦馅、制皮、制酥、包酥、包馅、成型、盖章、烘烤、包装等11道工序。每一个步骤都蕴含着古人的智慧,每一道工艺都承载着文化的记忆。

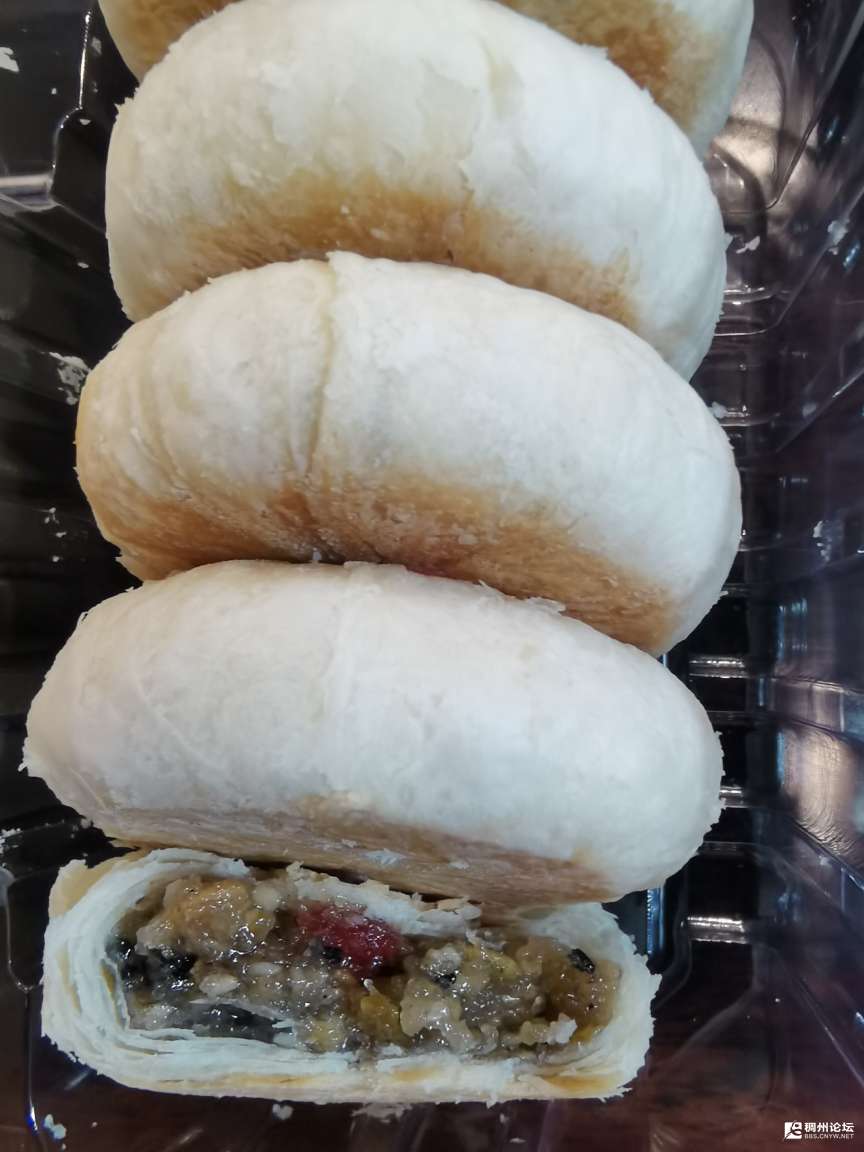

饼皮是起酥制作过程中的重头戏。一张面皮分为两部分:一块是加了猪油、庶糖、温水、中筋面粉的水油皮;一块是纯用猪油和低筋面粉揉成的油酥皮。这种分层工艺,与宋代面点制作技艺一脉相承。

水油皮的制作最考验功夫。水温要控制在60度左右,太高会把面烫熟,太低又不能充分激发麦芽糖的甜味。和面时,老师傅的手臂有节奏地摆动,仿佛在演奏一首宋朝的乐曲。

油酥皮的制作更是精细。猪油和面粉的比例要拿捏得恰到好处,多一分则腻,少一分则不酥。揉搓时要用手心的温度慢慢融化猪油,让面粉与油脂完美融合。这个过程需要极大的耐心,正如宋人所说:“美食如美玉,需经千锤百炼。”

这包酥技艺,似指尖上的舞蹈。

年轻学徒小杨正在练习包酥手法。她的手指灵巧地将水油皮擀开,包入油酥,再用擀面杖轻轻擀成长方形。折叠、擀开、再折叠,如此反复六次,才能形成完美的层次。

“要轻要匀,”老师傅在一旁指导,“就像宋代文人研磨一般,重了会破,轻了不匀。”

包馅也是考验手上功夫。馅料丸子要正好18克,多一克少一克都会影响口感。包的时候要均匀,不能有的地方皮厚,有的地方皮薄。

将水油皮和油酥包裹起来重叠、擀制、再重叠,最后将馅料丸子裹入其中,搓圆按扁再印上红章,便可入烤箱烘烤了。

在月饼行内有句话叫做:“三分饼,七分炉。”意思是说一个月饼好吃与否,三分是靠和面、擀面、包馅这些功夫,七分是靠烘烤的功夫。

烤得好的饼,外面的饼皮是金灿灿的,完整丰满,边角分明,不露馅,没有黑泡和焦斑;吃到嘴里皮层酥松,馅料甜而不腻,口感松酥。这门火候的掌握,也是代代相传的宝贵经验。

烘烤,火候的艺术。

烤炉前,老师傅正在仔细观察火候。传统的土炉已经被现代化的电烤箱取代,但对火候的把握依然依靠经验。

“你看饼皮的颜色,”老师傅指着烤箱里的月饼,“要等到变成金黄色,就像秋日的银杏叶那样,才是最好的时候。”

烘烤温度要先高后低,前期220度让饼皮定型,后期180度慢慢烘熟。时间要精确到秒,早一秒出炉不酥,晚一秒出炉会焦。

这种对火候的精准把控,与宋代烹饪典籍中记载的“火候诀窍”如出一辙。

出炉后的起酥,一层油酥皮一层水油皮,分为30多层,层次分明;一口咬下去,酥脆绵软,回味悠长——这口感,想必也曾让宋人陶醉。

“这味道让我想起了苏轼的词:'小饼如嚼月,中有酥与饴'。原来古人诚不我欺!”一位美食评论家感叹道。

夜幕降临,工坊里的灯光亮起,与天上的明月交相辉映。师傅们仍在忙碌,他们的身影在灯光下晃动,仿佛与千年前的宋代饼师重叠在一起。这一枚小小的起酥,连接着古今,诉说着传承,成为了穿越时空的美味使者。

当今天最后一批月饼出炉,老师傅拿起一个刚烤好的起酥,对着月光仔细端详。饼皮上的红章在月光下格外醒目,仿佛盖下的不仅是品牌的印记,更是一个时代的烙印。

“宋人看到的,也是这样的月亮,”老师傅轻声说,“尝到的,也是这样的酥香。”

传统的义亭起酥,每枚月饼背面有张方型小纸片。这张小纸片背后,有着浓浓的神奇故事。

据说,起酥捏馅处会在背面留一个孔,用于释放月饼里的水分,贴上这张纸就可以防止馅料从孔中流出来了。食用时把小方纸揭下“启封”,故把月饼称之为起酥、启酥或启苏。

这个小小的细节,体现了传统制作工艺的智慧,也连接着古今制饼人的匠心。

月光如水,洒在古老的义亭镇上,照亮了千年不变的制作工艺,也照亮了通往未来的传承之路。在这片被月光眷顾的土地上,宋人的智慧仍在延续,传统的味道仍在飘香。

三

在义亭的二十多家月饼加工厂中,最具代表性的是义乌市供销食品有限公司生产的“亿民”起酥。作为义乌市非遗起酥文化保护单位,“亿民”的“麻沙”、“白糖”、“核桃”等古法传统月饼,一直深受义乌市民喜爱。

亿民月饼,承宋启今。

亿民月饼的历史可追溯到1954年。那时,义亭供销社食品厂成立了月饼生产作坊,是当时义亭唯一能够生产苏式月饼的单位。但它的技艺根源,却可追溯至更久远的年代。

王义民是亿民月饼的总经理,他从上世纪80年代进入义亭供销社食品厂工作,1995年成为负责人,与月饼打了几十年交道。在他看来,每一代人都既是传承者也是创新者,正如宋人发明了酥饼,明人赋予了它月饼之名,而今人则在保留传统的同时不断探索新的可能。

哪些才是义乌人最爱的起酥口味?王义民笑着说:“核桃、麻沙、白糖、百果,‘四大天王’是最经典的老义乌口味,销量一直很好。”这些口味,或许在宋代就已初见端倪。

随着人们生活质量提高和饮食习惯变化,义亭起酥为了迎合消费者的口味,也积极寻求提升空间,在保留原有配方的基础上增加了新口味。

精制核桃芝麻味月饼是原有核桃、麻沙口味的结合,口感更有层次;红豆、红糖月饼是新口味,主要针对年轻人的口味;木糖醇月饼则主要为适应糖尿病患者的需要而推出的;火腿、榴莲、抹茶月饼,时尚高端,适合了时代;针对爱美女性的玫瑰起酥;蛋黄紫薯、蛋黄板栗、蛋黄榴梿等,网红口味。

这些创新,何尝不是对宋人创新精神的继承?若苏轼在世,尝到这些新口味,想必也会赋诗赞颂吧?

酥饴自宋月,千载落瓷瓯。

义亭烟火揉碎,甜雾绕梁浮。

叠得云纱三十六,暗合汴京街巷数,炉暖烛影柔。

齿畔落簌玉,犹伴旧时讴。

蔗霜凝,麻沙馅,掌心收。

吴刚斫桂声里,酥饼印金秋。

谁遣糖香穿宙,漫说东坡遗韵,乡梦共云邮。

沧海骑鲸客,尝此忘瀛洲。

(《水调歌头·义亭酥月》 )

随着知名度逐渐提升,义亭月饼已走出“家门”。王义民的微信里除了周边县市区的顾客,还加了不少北京、上海、杭州等地的顾客,每逢中秋节前他们准时来下单。

还有海外华人,特意订购义亭起酥,以解乡愁。在海外,月饼还被称为“龙饼”或“国饼”,象征着中华民族的传统文化注重家庭的团圆、美满。

在迪拜经商的义乌人朱建军,每年中秋都要托人捎带义亭起酥。他在视频里对家人说:“咬一口起酥,撒哈拉的沙丘都变成了江南的稻田。”这种味觉乡愁令人想起马可波罗的记载:元朝时远行西域的中原商人,总会携带一种“千层蜜饼”以慰乡思。从丝绸之路到义新欧班列,改变的是交通方式,不变的是食物承载的情感重量。

这小小的酥饼,从宋月照耀下走来,如今已走向世界,成为连接古今中外的文化使者。

四

中秋前夕的佛堂老街,这处去义亭仅几有几里地的老街空气里,开始渗入糖与酥的甜香。在一间门面朴素的糕点铺前,人们拿起一筒筒用油纸包裹的义亭起酥。当指尖触碰到光亮油纸的刹那,时光仿佛倒流——宋时的月,正照在今人的肩上。

油纸包裹的义亭起酥每筒十个,拿在手里沉甸甸的。比起超市里琳琅满目、外观华丽的新型月饼,义亭起酥极尽精简,却是大多数义乌人童年里最甜蜜的记忆。这记忆,连着宋月,牵着乡愁,系着每一个游子的心。

宋月照乡愁,酥饼寄相思。

对每个义乌人来说,“起酥”是他们最难忘怀的中秋味道,也是一代又一代义乌人的乡土记忆。很多人有一种挥之不去的“起酥情结”,仿佛只有吃过义亭的起酥才是真正过了中秋。

“小时候就盼着中秋节呢!那时候哪有什么西式甜点,起酥就是我们最奢侈的点心了!”58岁的何德月道出了许多人的心声。

在他的回忆里,起酥就是最棒的月饼:“现在月饼满大街都是,蛋黄莲蓉、芝士流心……各种各样,花样也千奇百怪,精美非凡,可就是不合我的胃口。”

义亭起酥的珍贵,在于它的“不完美”。与现代月饼光滑规整的工业美感不同,起酥表面呈现自然的裂纹,犹如干涸河床的土地皴裂,又似岁月在老人眼角刻下的纹路。这每一道裂痕,都是手工制作的印记:水油面团要经过七次揉擀、六次折叠,才能在烤制时绽放出三十六层酥皮。

这个数字并非偶然,暗合着《东京梦华录》中“三十六街七十二巷”的汴梁盛景,更对应着一年三百六十个日夜轮回中对团圆的期盼。

王义民曾接到一位远在上海的80多岁老人的电话:“今天吃到你家的月饼,让我记起了童年的味道,请你要耐心将月饼做下去,这是家乡的一部分,请不要让它消失。”这件事让王义民深感震撼,也更加坚定了传承这份传统的决心。

这通电话,何尝不是跨越时空的对话?老人品尝的不仅是月饼的味道,更是穿越时光的乡愁。

古今同一月,饼寄千秋情。

中秋夜,老一辈的义乌人还有祭月的民俗。

满月下,家人团聚,大人会给每个孩子递上月饼,咬一口,酥香如嚼月唇齿留香。

此情此景,与宋人何异?

《东京梦华录》中记载的“中秋夜,贵家结饰台榭,民间争占酒楼玩月”,不也是同样的团圆喜庆?

孩子们分食月饼时,酥皮簌簌落满衣襟,这场景与南宋文人周密描述的“团子女分瓜饼,酥糖沾袖”何其相似。

“团圆、幸福、甜美、统一、和谐”,这是中秋文化的内涵和主旨。月饼,也就成了这一文化内涵和主旨的载体。义亭起酥,作为义乌月饼更是承载了浓浓的情谊,成为中秋佳节礼赠亲友的首选。

千年宋月依旧,义亭起酥常新。

月饼发展到今日,品种更加繁多,风味因地各异,但不变的是它作为团圆的象征,也是人们对生活美满、甜蜜、平安的美好祈愿。

每当人们品尝着酥香可口的义亭起酥,不仅仅是在享受美食,更是在参与一场跨越时空的文化传承,与宋人共享同一轮明月的清辉。

就起酥而言,宋时月,从未远去。

它藏在三十六层酥皮的气孔里;它融在蔗糖芝麻的馅料中;它流转于代代相传的手温间。

当齿尖咬开酥脆的刹那,我们尝到的不仅是甜,更是一个民族千年未改的团圆执念。

在这枚直径不过三寸的饼饵里,藏着比时间更坚韧的文化记忆,比地理更辽阔的精神原乡。

五

窗外的月亮渐渐圆了,中秋又快到了。这轮明月,曾照宋人,今照今人,后照来人;而那义亭起酥,也从宋月照耀下走来,带着千年的香甜,走向更远的未来。

月光洒在义亭镇的千亩甘庶地里,亿民月饼厂的灯光依然亮着。王义民送走最后一批客户,回头看了看车间。工人们已经下班,只剩下整齐排列的月饼,还在静静散发着香气。

他想起那位80多岁的老人打来的电话,想起那些从北京、上海甚至海外订购月饼的游子。这一刻,他仿佛看到了宋人月下品饼的身影,听到了苏轼吟诵“小饼如嚼月”的诗句。

这或许就是传统文化最动人的地方——它连接着过去与现在,寄托着乡愁与希望,在每一个中秋月圆之夜,让天涯共此时的人们,都能品尝到同样的香甜,感受到同样的温暖。

(20250916)