墨韵万象:传统基因与当代语境的对话

在“义潮相涌 翰墨同源——海宁·义乌两地书画创作交流展”中,海宁山水画家章耀、孙艋的六幅水墨作品(章耀《凌云峻峭》《听雨》《佳木繁阴》、孙艋《万壑松风》《溪山清远》《空山新雨》),以“山石、林木、虚空”为核心意象,巧妙融入海宁特有的海潮奔涌、稻田叠翠、桑蚕丝韵等地域特色元素,以及体现现代快节奏的城市气质,构建了一场跨越时空的视觉哲思。这些作品既延续了文人画的笔墨基因,又以当代视角重构水墨语言,在传统意境与现代审美的碰撞中,形成共生共融的艺术结构,彰显出海宁地域文化的独特魅力与时代活力。

一、整体观:形式实验中的精神共振

六幅作品的组合逻辑暗含“聚散相生”的东方美学,通过多联画与独立幅的交织,构建出层次丰富的视觉叙事,同时巧妙融入海宁的地域特色与现代节奏:

1、空间叙事:虚实交错的透视实验

二联画与三联画通过并置形成视觉流动感:

1)抽象意象的“三远”再造:如《听雨》中三联芭蕉林以层叠墨色构建“咫尺千里”的透视感,芭蕉叶片的舒展形态替代传统山石的硬朗轮廓,通过近景蕉叶浓墨重笔、远景蕉影淡墨氤氲的浓淡墨色的虚实交错,呼应宋代山水“三远法”的空间意识,又以现代构成的疏密对比打破传统全景式构图。画面中蕉叶的灵动舒展,恰似海宁海潮的起伏涌动,传递出自然力量的韵律感。

2)多维空间的节奏控制:三联画通过芭蕉林的近景浓墨与远景淡墨形成空间纵深;独立成幅的《凌云峻峭》则以孤峰耸峙的压迫感,与三联画的延展性形成“聚散相生”的节奏,暗合中国艺术“动与静”“放与收”的辩证思维。

2、色彩哲学:极简中的张力表达

黑白灰的极简基调中,朱红印章与书法文字如“画眼”跃动:

1)传统美学的当代激活:如《佳木繁阴》左侧书法的苍劲笔势,以“线性”笔意与右侧林木墨块叠加,形成“文图互文”的当代性表达,既恪守“计白当黑”的传统,又以色彩的克制性强化笔墨本体语言的表现力。

2)水韵特色的隐性渗透:展览整体通过晕染、水渍、水痕的技法运用,如《听雨》中芭蕉叶的晕染肌理、《空山新雨》里山水的铺染流动,不仅暗合海宁地域文化中“潮涌”的灵动特性,更通过水韵的流动感,象征着海宁这座城市如潮水般生生不息的发展活力。同时,大面积的铺染手法,也呼应了现代快节奏生活中人们对强烈视觉冲击和高效表达的追求。

3、节奏张力:个体与整体的共生

独立成幅的《凌云峻峭》以单一山峰的聚焦,与三联画《听雨》的连贯布局形成对比,前者强化“崇高感”的个体表达,后者通过芭蕉林的层叠舒展营造幽深意趣,共同构建出一个以“山石、林木、虚空”为内核的视觉宇宙,如同海宁多元的城市风貌,既有海潮的雄浑壮阔,又有稻田的宁静悠远、桑蚕文化的细腻温婉。

应该说,两位画家在目前创作过程中,还有多个方面的提升空间,但这种大胆创新锐意进取的精神值得肯定。

二、分幅赏析:笔墨重构中的文化解码

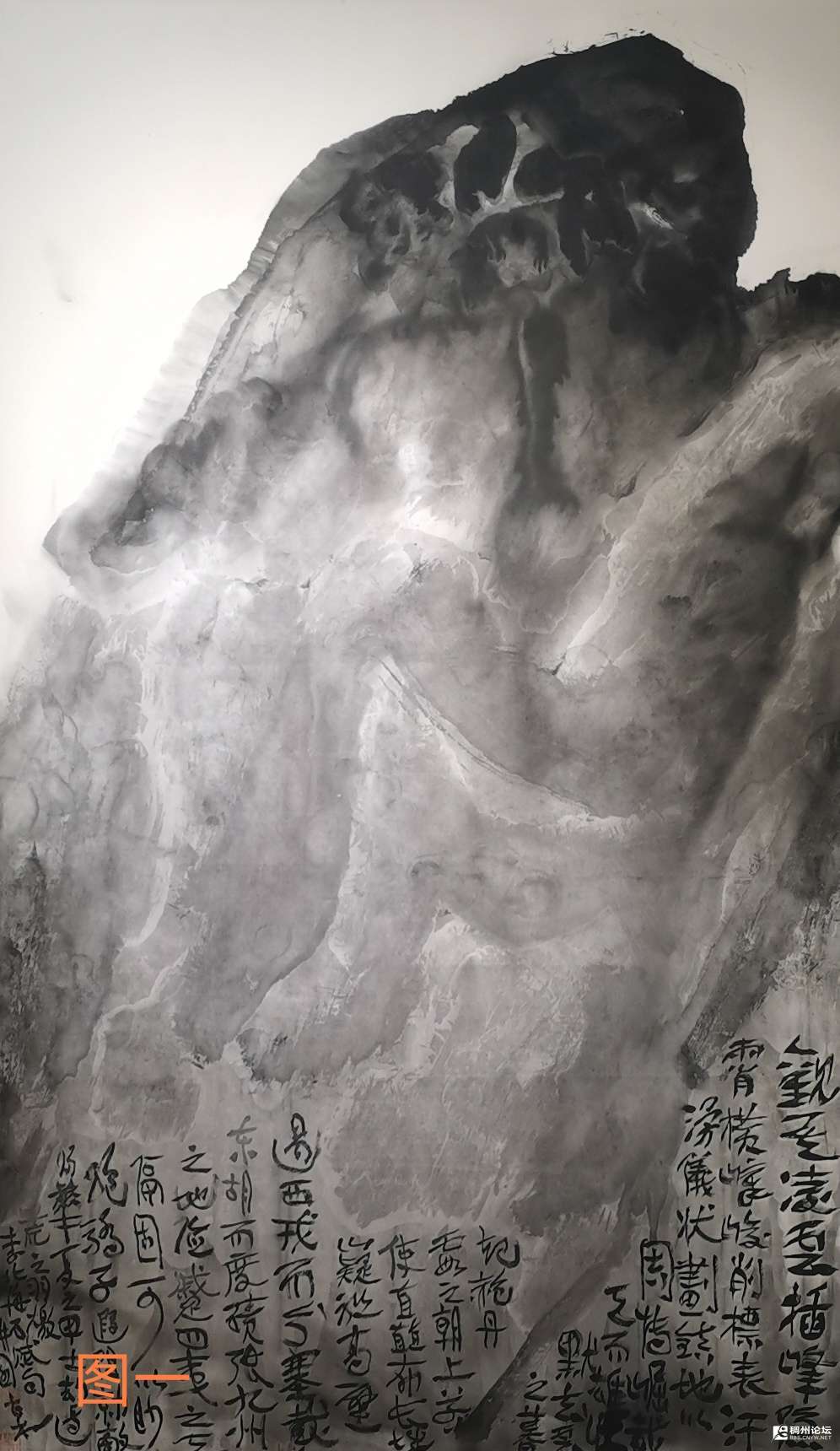

图一 章耀《凌云峻峭》纸本水墨:209cm x123cm

竖版近景特写将山峰放大至画面极限,浓淡墨色对比如斧劈刀削,山巅留白似雪雾蒸腾,山腰墨色凝重如铁铸,形成“壁立千仞”的视觉震撼。山峰的陡峭轮廓与墨色的厚重堆积,传递出“壁立千仞,无欲则刚”的雄浑气魄,既是对自然伟力的礼赞,亦隐喻着海宁人在面对时代浪潮时坚韧不拔的精神,如同海潮般勇往直前,又似山峰般坚守自我。

画面右下与左下的咏山诗书法,以跌宕笔势呼应山势,字体如峰峦起伏,将文学意象转化为视觉韵律。此作以“一峰独峙”隐喻人格精神的孤傲,既承袭范宽《溪山行旅图》的雄浑,又注入现代抽象表现主义的语言,传递出“壁立千仞,无欲则刚”的哲学意味,与海宁人在现代快节奏生活中追求内心宁静与精神独立的态度相契合。

图二 章耀《听雨》纸本水墨:136cmx140cm 三联

三联芭蕉林摒弃传统山水中的山石元素,以浓淡墨色层叠晕染表现蕉叶的肌理与体积感,近景蕉叶以浓墨铺陈,叶片脉络清晰可辨,仿佛能感受到海宁夏日的热烈与湿润;中景蕉影通过水渍晕染形成朦胧过渡;远景蕉丛淡墨氤氲,与背景虚空融为一体。粗犷线条勾勒蕉干的挺拔形态,如抽象雕塑般凝固“雨落蕉林”的瞬间动态,传递出一种宁静而富有诗意的氛围。

画面左下朱红印章在沉郁的墨色背景中跳脱,成为视觉焦点;右侧竖排书法文字的线性笔意,与蕉叶的块面性墨痕形成互文,共同构建“形而上”的深邃意境,芭蕉林不仅是自然物象,更成为承载“大象无形”哲学观的当代载体。蕉林的层叠舒展,也让人联想到海宁海潮的层层涌动,以及城市发展中多元元素的相互交融。

图三 章耀《佳木繁阴》纸本水墨:138cmx138cm 二联

在本次画展中,此画以其独特的构图与意境,给人留下深刻印象。画面左侧书法,字势如老松盘曲;右侧以茂密树林为主体,树干通过浓淡墨色区分前后层次,枝叶以留白与墨块叠加表现繁茂感,树下山石旁墨点暗示静坐身影。

整体构图形成四季流转的文字叙事“时间性”与林间静坐的场景刻画“空间性”的对话,既致敬传统“林泉之志”,又以“一人一石”的微小存在,反衬自然宏大,凸显现代人精神栖居的困境与安然。这片树林仿佛是海宁稻田边、桑蚕林旁的宁静角落,让人们在快节奏的生活中寻得一片心灵的净土。

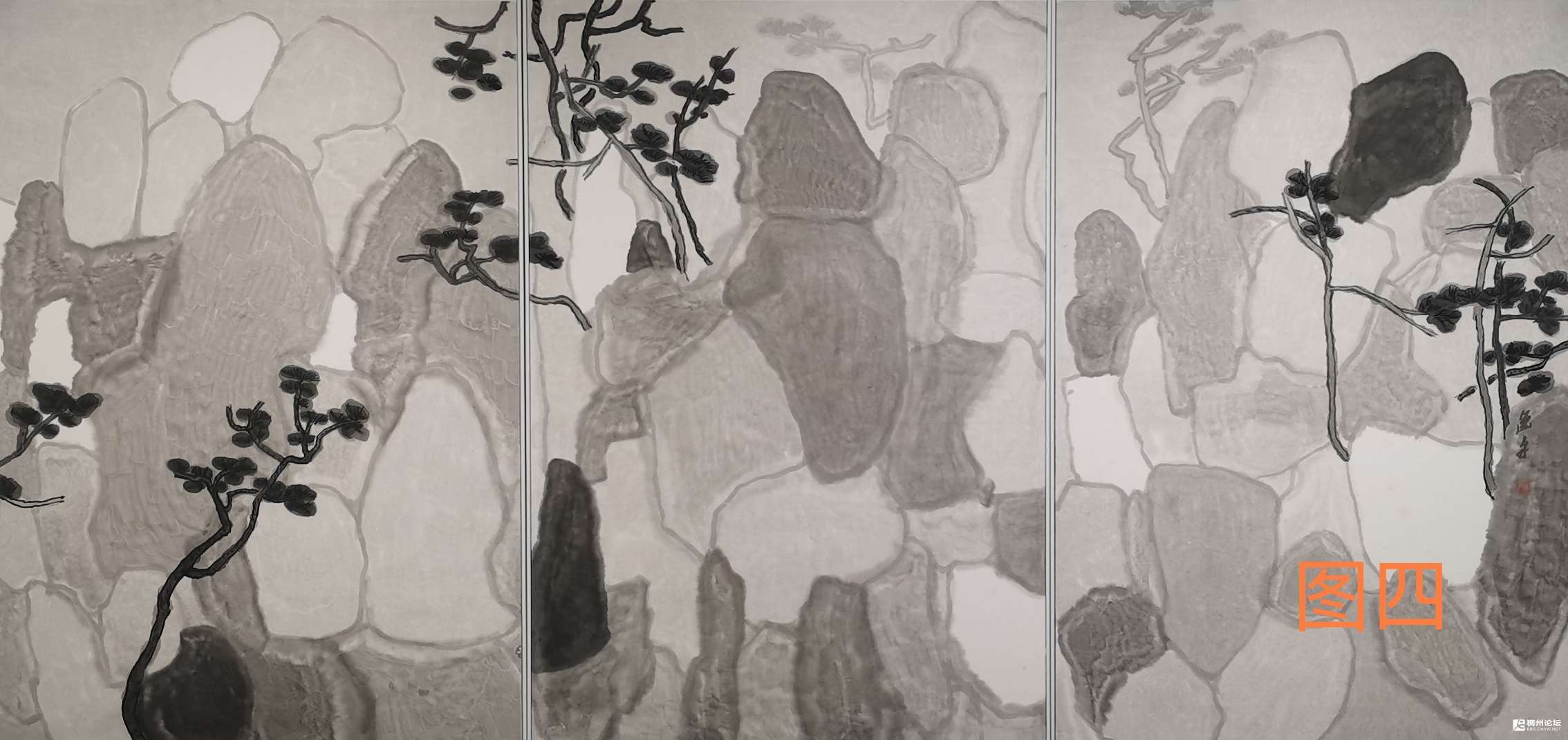

图四 孙艋《万壑松风》纸本水墨:160cmx100cm 三联

浓墨铁线勾勒松树枝干,松针以密集墨点堆叠展现蓬松生命力;山石以淡墨晕染,圆润处如卵石,嶙峋处如刀削,二者交错分布形成“刚柔相济”的视觉张力。

松喻坚韧、石喻沉稳,通过“性格互补”的对比传递“君子比德”的传统寓意,亦暗含阴阳调和的宇宙观。松的坚韧与石的沉稳,如同海宁人在面对海潮冲击和时代挑战时,既有着如松般的坚韧不拔,又有着如石般的沉稳坚守。

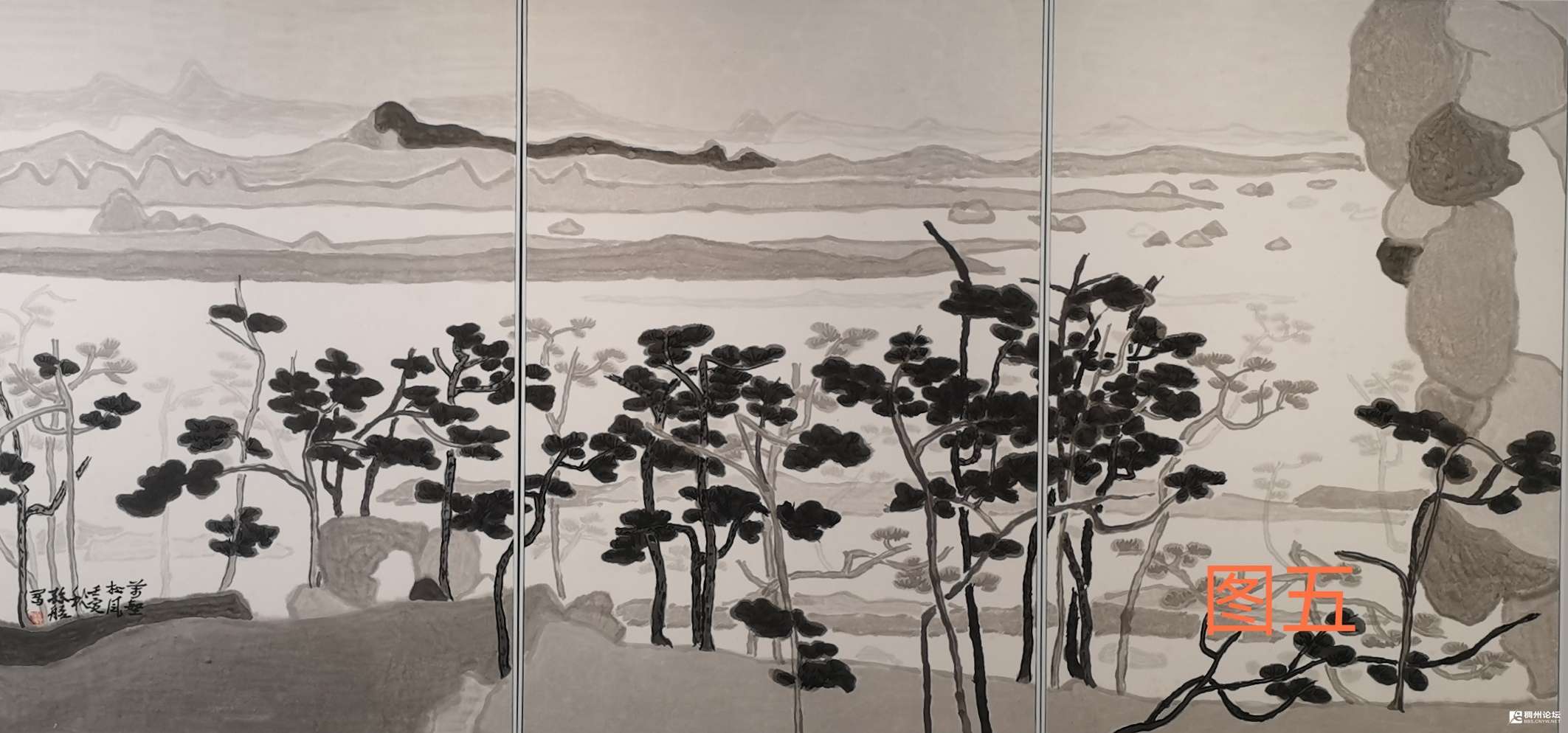

图五 孙艋《溪山清远》纸本水墨:160cmx100cm 三联

此画采取平远画法,取景符合海宁地貌,给人即视以亲切感。山石墨色的渐变表现、墨块间的融合及杂树枝干虬曲如篆书笔意,树叶以简洁墨点概括避免琐碎;三联画形式使画面具有连贯性,整体黑白灰色调与朦胧墨韵,营造出宁静空旷的意境。

通过山坡和多丛杂树,以及右侧多块山石的“群体性”组合,形成前景与中景、远景距离,将观者引入隐逸之境,重构传统山水“可游可居”的精神家园。这片隐逸之境,仿佛是海宁人在繁华都市背后,对宁静自然和传统文化的深深眷恋。

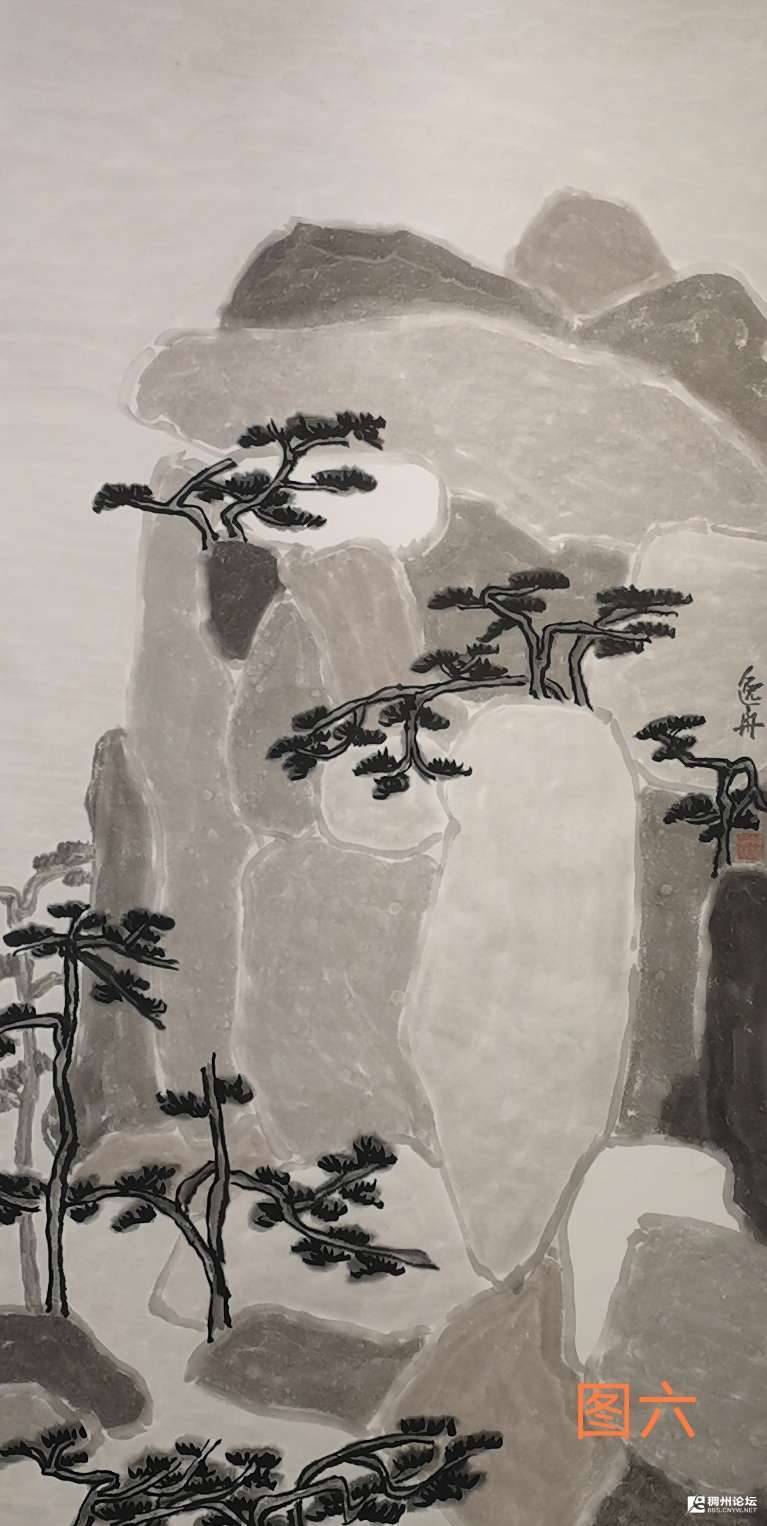

图六 孙艋《空山新雨》纸本水墨:138cm x68cm

以浓墨重笔表达松树枝干挺拔,以墨点密集表达松针茂密;山水以墨色晕染,山峦轮廓柔和,岩石点缀其间。右侧较大岩石与近景松树形成大小、虚实的呼应。背景近乎留白的天空,强化“深远”空间感。

山石墨色浓淡交替变化,构建松树的具象与山石的抽象,呼应禅宗“色空不二”的哲思,指向“天人合一”的传统宇宙观。这种空灵的意境,让人们在快节奏的现代生活中,感受到内心的宁静与平和。

三、总结:水墨当代性的双重意义

1、技法传承:笔墨语言的当代激活

章耀、孙艋的作品延续了“骨法用笔”与“墨分五色”的传统,却在表现手法上突破窠臼:如《听雨》中芭蕉叶的浓淡晕染与水渍肌理,既保留水墨的书写性,又融入抽象表现主义的视觉冲击;《空山新雨》通过水、晕染、水痕的运用,强化墨色的流动感与地域文化特性。这些技法的创新,如同海宁皮草经济在传统工艺基础上的现代化发展,既保留了传统韵味,又融入了现代时尚元素。二联画、三联画的并置形式,打破传统立轴的单一视点,以多维度叙事拓展水墨的空间可能性,形成“整体关联—个体差异”的共生结构。这种构图方式,也反映了海宁在现代城市建设中,传统与现代元素的有机融合,以及对快节奏生活的多元包容。

2、意境重构:哲学精神的当代表达

作品通过“芭蕉林—松树(杂树)—虚空”等意象组合,回应当代人对自然与生命的思考:如《凌云峻峭》以孤峰隐喻个体与自然的关系,《听雨》以芭蕉林的层叠舒展传递“雨润万物”的自然哲思,暗含对现代性异化的反思。海宁的海潮、稻田、桑蚕等自然元素,不仅是地域文化的象征,更是人们与自然和谐共生的见证。书法、印章等传统元素不再是装饰性符号,而是成为观念表达的媒介,赋予水墨以当代人文内涵。这些文化符号的运用,如同海宁的皮草经济,将传统工艺与现代市场需求相结合,焕发出新的活力。

海宁画家章耀、孙艋的创作证明,水墨的当代性不在于颠覆传统,而在于以当代视角重新激活其美学基因。当《空山新雨》的淡墨晕染与城市霓虹对话,当《凌云峻峭》的孤峰投影于玻璃幕墙,当《听雨》的芭蕉林影与江南烟雨交融,水墨正以沉默的姿态,完成从“文人雅趣”到“人类共情”的跨越。在守常与创新的平衡中,水墨始终是连接过去与未来的精神桥梁,承载着海宁的地域文化特色与时代精神,展现出独特的魅力与活力。

作者简介

赵安平 浙江义乌人,书法研究生,上海市形势政策教育研究会会员,上海革命故事讲述团成员,上海市书法家协会会员。