笔墨为桥,共织江南文锦——温州瓯海、义乌佛堂两地作家开展走亲交流采风活动

秋意正浓,桂香暗动。10月22日的佛堂古镇,阳光斜洒在青石板路上,巷陌深处,一缕清甜的红糖麻花香气随风飘散。远处,万善浮桥横卧义乌江上,倒影随波轻晃;近处,新华剧院前的灯笼尚未点亮,却已仿佛听见了婺剧婉转的唱腔在巷弄间回荡。

“瓯江雅客来,六彦赴佛堂。”是日午后,六位来自瓯江之畔的文人雅士踏着秋光而来,带着浙南山水的湿润气息——这是温州市瓯海区作家协会走亲交流采风一行,为一场跨越地域的文学之约,奔赴千年商埠佛堂。

下午两点半,佛堂镇政府会议室里茶香氤氲。两地作家隔桌相望,桌上没有繁琐的议程文件,取而代之的,是各自精心准备的文学书刊与一颗颗坦诚交流的心。

座谈会由东道主、佛堂作家协会主席王春平主持。他身兼作家与书法家之职,儒雅中透着干练,笑容谦和,言语亲切:“今日金风送爽,贵客临门,是我们佛堂文坛的一大幸事。”

佛堂镇宣传委员宋旭飞首先向远道而来的客人介绍佛堂镇情,如数家珍般向远道而来的客人勾勒出佛堂的立体画像:从“百年商埠”的辉煌过往,到“千年古镇”的文脉传承,再到如今作为“浙江省首批千年古镇”的焕新之路;从“佛光透彩传万代,堂烛生辉照四方”的楹联讲起,道出“佛堂”之名的由来;又从明清时期的浮桥码头讲到今日“小城市培育试点”的发展成就,言语间既有历史的厚重,也有时代的脉动。“佛堂不仅是商埠重镇,更是文化沃土,”他说,“我们始终相信,文化是古镇最深沉、最持久的力量。”在他的描述中,佛堂不再仅是地图上的一个坐标,而是一个有肌理、有温度、有故事的文学富矿。

王春平介绍了佛堂作协的会刊《双林》。这本以双林寺为名、承载着地方文脉的文学刊物,自创刊以来,已刊发本地作者原创作品千余篇,涵盖报告文学、散文、诗歌、小说、随笔等多种体裁;社会办主任贾子力则从组织建设角度,谈了佛堂作协近年来在会员发展、活动策划、对外交流等方面的探索与实践,强调“以文聚人、以文润镇”的理念正在逐步落地。

来自瓯海的客人们,则带来了海洋文化与瓯越文明的清新气息。瓯海区文联副主席、作协主席周胜春,以其沉稳而富有感染力的语调,介绍了瓯海的人文风貌与文学创作现状。他谈到了瓯海作家群如何从雁荡山的雄奇与瓯江的奔涌中汲取灵感,又如何以笔墨回应着时代的变迁。“我们与佛堂虽隔山海,但文化气质相通,”他说,“都是在传统与现代之间寻找表达的平衡点。”

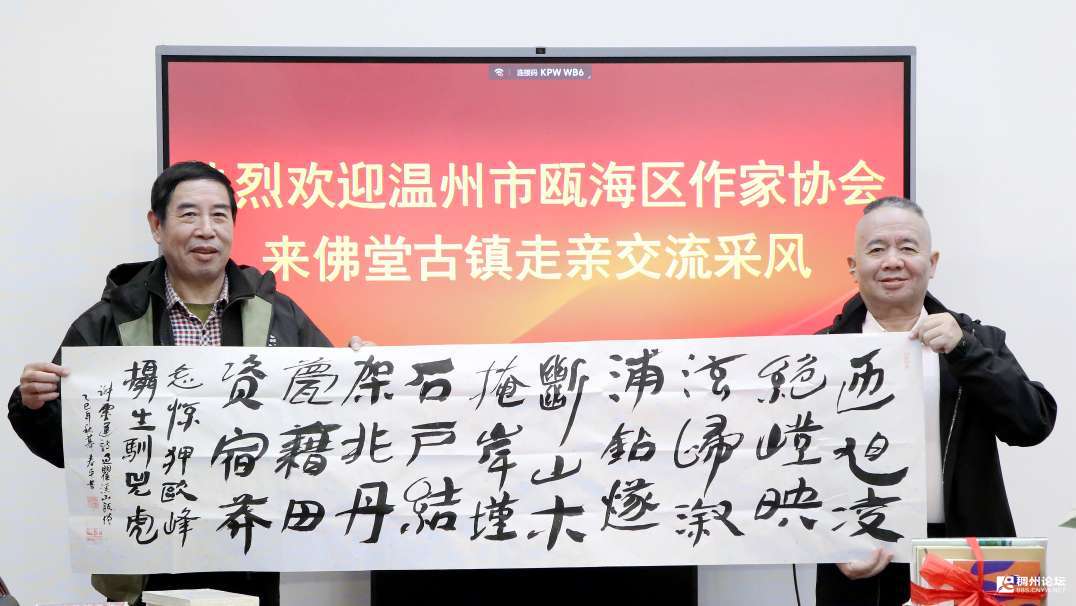

座谈会上,双方互赠了各自出版的书刊。佛堂作协送上了《双林》期刊、《佛堂古镇民间传说》《佛堂古镇民间故事》等本土文化读物以及王春平诗集《空巷》;瓯海作协则带来了《瓯海文艺》期刊、《回归》等富有地域特色的文学作品。

王春平还赠送了南北朝谢灵运写瓯江的诗的书法作品。

出席此次座谈会的还有佛堂作协副主席王和清、杨芝玲、王春荣,秘书长王哈娜,理事张人林、朱益民等;瓯海方面还有瓯海区作家协会副主席周建勇,瓯海区宣传部、散文作家周晓静,瓯海区作家协会秘书长叶建东,瓯海区作家协会第七届理事会副主席吴才火,作家王祝兴等。

座谈会结束后,佛堂作协一行陪同瓯海客人漫步老街。夕阳西下,蒲川水街的3D灯光秀尚未开启,但两岸灯火已次第亮起,映照着白墙黛瓦,恍若画中。他们在红糖文化艺术馆前合影,看雕塑中匠人挥锄砍蔗、铁锅熬糖的生动场景;他们听王春平讲述“鸡毛换糖”的商帮往事;他们漫步浮桥之上,听江风低语,仿佛穿越百年商埠的喧嚣。

“老街寻古韵,三桥映彩光。”王春平即兴赋诗一首《迎瓯海作协佛堂采风》:“瓯江雅客来,六彦赴佛堂。赠卷盈书香,倾谈满座芳。老街寻古韵,三桥映彩光。夜咏风光好,情深意未央。”诗句清雅,情意绵长,道出了今日之会的文心共鸣。

同行的佛堂作协会员朱益民亦感怀于心,写下《与瓯海区作协友人交流》:“潇潇秋色迟,鸿雁传书约鸡黍,采风织锦绣,与君共勉韵律舞。街巷江岸商情足,霓虹彩旗桥头塑,伏虎倒影波光印,此景最是入心户。轻描浅写相知述,长亭同乐舒,漫天秋意话诗赋,忘却寒风楚。金桂香肺腑,待有时围炉对座话今夜,雪梅知春讯,望重逢流年章节谱新书。”

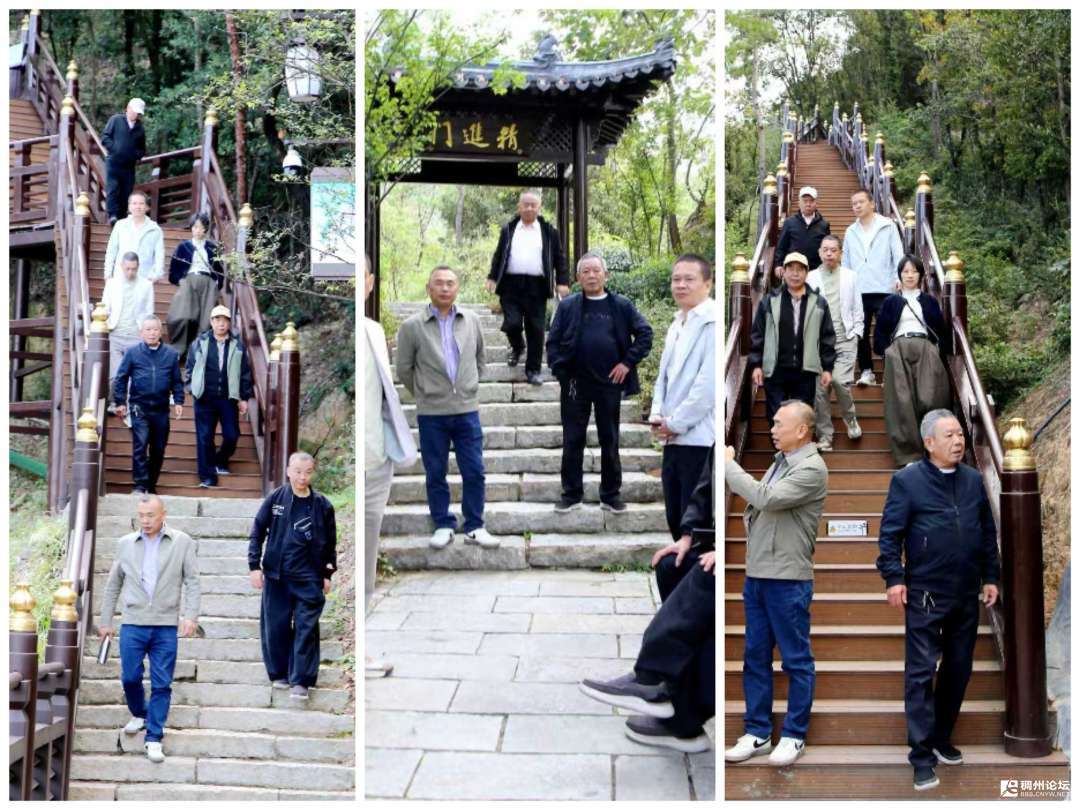

次日,瓯海区作家协会走亲交流采风一行,在佛堂作协一行人陪同下,采风的足迹延伸至佛堂镇外的云黄山。沿着健康的游步道拾级而上,秋日的山林色彩斑斓,空气清新沁人。登临山顶,极目远眺,整个佛堂古镇的轮廓尽收眼底。现代化的楼宇与成片的古民居交织,义乌江如一条玉带蜿蜒而过。这宏大的视野,让作家们对昨日走过的街巷有了更立体的认知,对这片土地的前世今生有了更深刻的感悟。

山巅之上,坐落着闻名遐迩的双林寺。这座始建于南朝的古刹,禅意深幽,梵音袅袅。在此,作家们放慢了脚步,感受着宗.教文化所带来的宁静与超脱。寺中池苑,几只优雅的黑天鹅悠然划破碧水,引发了诗人周建勇的无限怜爱,他随即吟出《双林寺池观黑天鹅》:“双林藏墨羽,碧水漾清波。红喙梳云影,悠然戏绿荷。”这首五言绝句,空灵静谧,与云黄山的开阔、双林寺的禅境完美契合,为这场文化之旅增添了又一抹灵动的色彩。

文学的交流,既面向未来,也需回望来路。采风的第二日下午,两地作家共赴赤岸镇神坛村,在义乌市文联副主席、市作协主席何恃坚的陪同下,参访了中国现代文学史上的巨擘——冯雪峰先生的故居及雪峰文学馆。

午后的赤岸镇神坛村,雪峰文学馆的“傲骨如雪,笔墨成峰”八个大字格外醒目。走在先生曾经生活过的土地上,凝视着那些泛黄的手稿与珍贵的照片,一种庄严与敬仰之情在每个人心中油然而生。冯雪峰先生不仅是杰出的诗人、文艺理论家,更是一位坚定的革命者。他的一生,是文学与时代、与家国命运紧密相连的典范。在此地交流文学创作,其意义已超越了寻常的技法探讨,更是一次精神的洗礼与文学使命感的重申。大家深刻地意识到,无论身处瓯海还是佛堂,作为写作者,都应葆有雪峰先生那般对社会、对人民的深切关怀与责任感,认为无论时代如何变迁,文学始终应承载责任、守望良知。

行程的最后一站,颇具深意地设在了被誉为“世界超市”的义乌国际商贸城,以及刚刚开业、引领未来的“全球数贸城”。24日上午,他们漫步在规模宏大、商品琳琅满目的商贸城,尤其是充满科技感的数贸城中,作家们亲眼见证了何为“买全球、卖全球”。他们与在义乌经商的温州、瓯海老乡亲切交流,听他们讲述创业的艰辛与成功的喜悦,感受着那股源自故乡、闯荡世界的“温州人精神”。

“我们写作者,不仅要写山水、写风月,更要写这奔涌的时代洪流。从古镇的文脉到雪峰的精神,再到数贸城的未来,这次走亲采风,完成了一次从历史到当代的完整穿越。”周胜春感慨道,“今日所见,不仅是市场的繁荣,更是人的奋斗,是精神的传承。这汹涌澎湃的全球化商业浪潮,这日新月异的数字经济形态,为文学创作提供了前所未有的崭新题材。如何用手中的笔,去描绘这时代的巨变,去书写这群新时代的“弄潮儿”,成为摆在我们面前共同的新课题。

佛堂作协主席表示:山海虽远,文脉相连。佛堂与瓯海,一在浙中,一在浙南,却因文学而相知,因文化而相亲。我们以脚步丈量历史,以笔触记录时代,以心灵对话灵魂。在充满活力的土地上,文学从未远离,它藏于老街的砖雕木刻中,藏于商贩的吆喝声里,也藏于每一位写作者的眼中与心中。

撰文丨邹鲁

图片丨王秀康 王春平