青梅尖的雾海(散文)

文稿/陈振龙 摄影/王秀康

青梅尖,又叫清明尖,座落在磐安县仁川镇域内;是磐安县第一高峰,也是浙中地区第二高峰。青梅尖海拔1314米,因为这数字的谐音寓意着一生一世,所以很多年青人都叫它爱情山。沈总是位驴友,喜欢游历名山大川,每个月至少两次去体验山的巍峨、树的葱绿。他说,青梅尖的风景妙在晨昏,清晨时刻,晨曦起处,站在山颠看云海日出,那一轮红红的旭日似乎垂手可捧;夕阳西下,晚霞染红了半边天,累了一天的太阳慢慢地沉没在暮色里,此情此景下,身心悄然得到了升华。

霜降后第二天,受沈总之邀,我们一行踏上了探秘青梅尖的旅程。天马峰下,一望无际的高山绿茶,像一匹匹硕大无朋的绿锦,被人不经意地抖开,铺满了整个天地。空气是清冽的,带着草木的、泥土的、还有不知名野花的混合气息,直往人的肺腑里钻,凉丝丝的,教人精神为之一振。登上天马峰,左边显得深不可测,谷底的村庄那么渺小。这天马,头尾植物繁茂,马背秃秃的都是岩体,俯视边缘望而生畏。回头再望茶园上面的山峰,一座座银白色的风车发电机组刺破长空,在悠闲地转着。听说青梅尖有33座这样的风车,心里惊喜着,高高的青梅尖竟然近在咫尺。

天马峰一路下来,弯曲辗转到了西产村,有惊无险的水泥路两旁倒也风光无限。西产村后平顶山又是一处绝妙观光胜景,驻足平顶山庄前面,旁边是小长城雄伟身姿,从这边山岗一直蜿蜒到对面山峰,犹如一条白龙盘旋在山梁之间。小长城半包围间,往下看是两山相夹山势陡峭的山谷,整个山谷没有一棵高大树木皆是低矮灌木丛,视线很好,整座长城无论站在哪一段都一目了然。长城内的山谷听说到了春天,那满目的杜鹃花鲜红似火艳丽壮观。长城之间一个个瞭望台是摄取美景的绝佳位置,山庄后面的天梯高耸,传说晚上胆大者可上顶端摘月。背靠长城,远眺对面山上的风车,高低不同,数了数有8座风车,那另外25座又藏匿何处?向往的青梅尖还真是神龙见尾不见首。

从西产村出发到青梅尖,原本驱车十几分钟就能到顶,事有不巧,当地村民说,盘山公路有一处因山体滑坡这几天正在修复。西产村的民宿产业很兴旺,包吃包住一天一百元,多么诱人的性价比,既赏美景又避暑何乐而不为?这里的农家餐经济实惠,让我复习了一次儿时妈妈的味道。午饭后,沈总说这边不能上,就只能走另一条上山的路了,只不过绕远了很多。本来就没有太阳,一下子又阴沉了许多,但并不影响大家的兴致。于是,兜兜转转从原路返回,上了另外一条盘山公路。一路上感觉磐安除了山还是山,汽车在盘山公路上画着曲线,呼啸的山风擦着玻璃窗带着一股野性的草药味。

记不清车子走了多少个U多少个Z,过了一个哨卡后即将登顶,路边的毛竹树木开始模糊起来,越往前越朦胧。车轮咬住最后一道陡坡,发出一阵低沉的、满足般的喘息,山顶的路终于平坦了。意想不到的是,眼前似乎一片空白,什么也看不到,根本分不清天与地的接壤;周围全是灰白色,可见度不足十米,汽车像蜗牛似的小心向前移动。我把着方向盘的手捏的更紧,后面吴老师不停地说着:小心,尽量开慢些!因为大家都不清楚路旁是深渊还是平地。亏得沈总熟门熟路,否则我也分不清东南西北了。

三界碑的景点被浓雾笼罩着,从车上下来瞬间有一股冬天的凛冽袭来。这里是金华、台州、丽水三市交界点,素有一脚踏三州之称,可惜四周的景致被沉雾裹挟一片迷茫。大家想留个影,摄影师一声声地催促,因为他伸出相机,相机的镜头马上会被雾水模糊。高山的风劈头盖脸地打来,有些睁不开眼,湿湿的雾水洒在脸上冰冷难耐。躲进车里,准备启动,突然从深雾中窜出两头黄牛,黄牛在车前丝毫没有惊慌的动作,几秒钟后怡然自得的消失在迷雾中;那神情泰然自若、司空见惯,相比之下,倒觉得我们这些人有些少见多怪了。

车子穿梭在烟雾朦朦中,终于到达终点1号风车脚下,身边的可辨度更低了;白色的圆柱体的风车根部只有四五米高看得见,上方与天一色,呈现出一个硕大的白铁罐模样。耳边响起一阵阵低沉而雄浑的“呼呼”声,这声音不尖锐,却充满了力量,仿佛是青梅尖沉稳的呼吸,风车的转动与青梅尖清新的生态,科技与原始,在此处竟如此奇妙地融合了。盘山公路到此为止,上到尖顶还须跋涉一百米,走了二十多米后,仰望整个顶部宛如悬浮在空中的绿岛,下面浓雾弥漫,上面却如此清新透彻。回望身后的风车,那转动的几十米长的叶片在云雾中若隐若现。

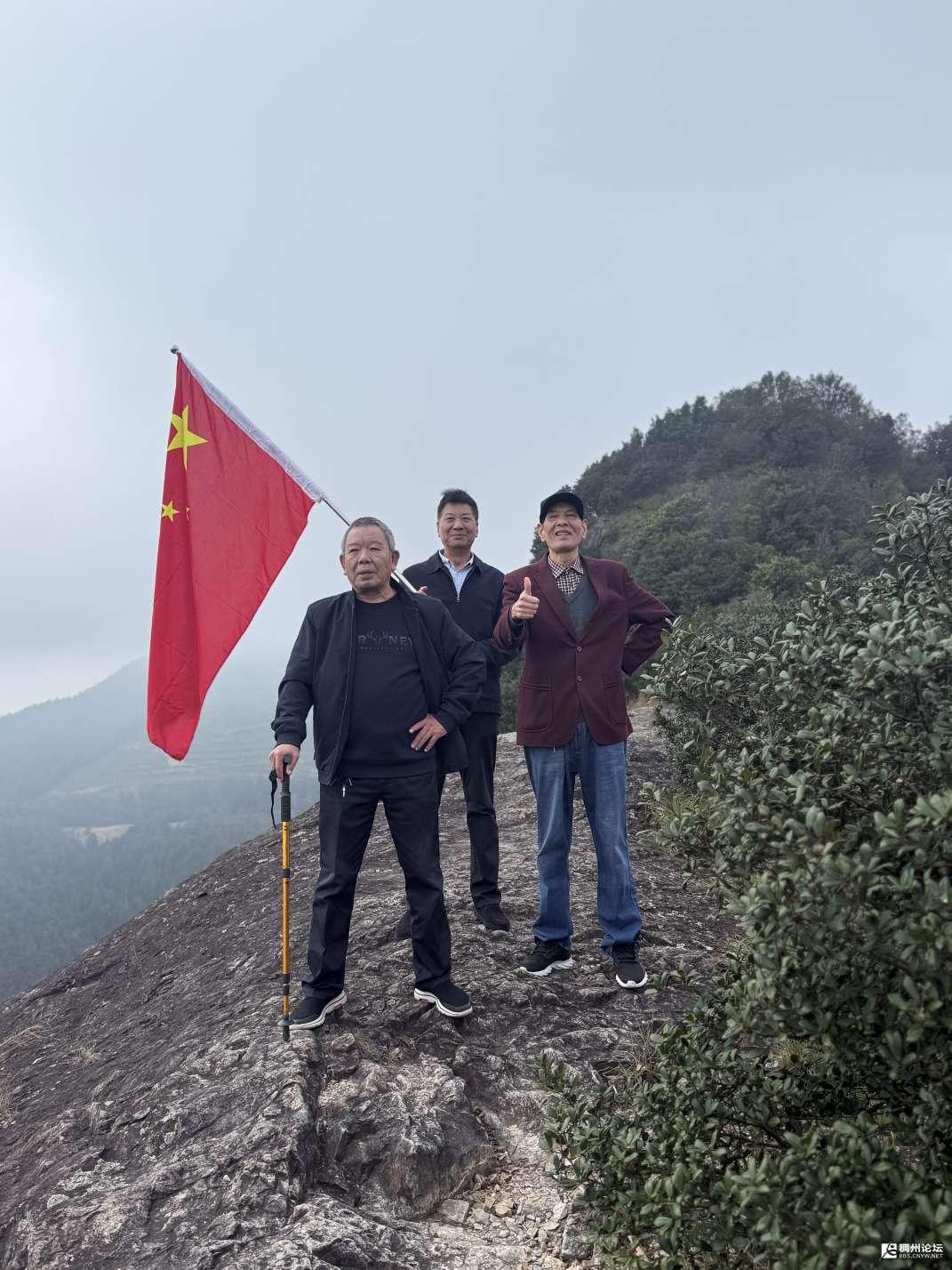

登顶后的感觉豁然开朗,那块巨石上,用红漆龙飞凤舞般书就的那个“爱”字,有说不尽的意味深长;1314四个阿拉伯数字,代表的不仅是它的高度,更包含着人间爱情的绵长。环看四周,既有朦胧的美,还有含蓄的美,不由让我想起苏东坡的那句:不识庐山真面目,只缘身在此山中。虽然这次旅程没有平时晴朗天气那种登高望远的效果,却领略到了清梅尖别开生面的另一种风姿,这是可遇不可求的。看着这苍茫雾海,听着风车转动的呼啸,心里头那点俗世的纠葛,那名利的计较,忽然间都显得那么可笑,那么微不足道了。苏东坡曾说“寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟”,此刻才算懂得了几分真意。