——乌伤文化系列文章之二

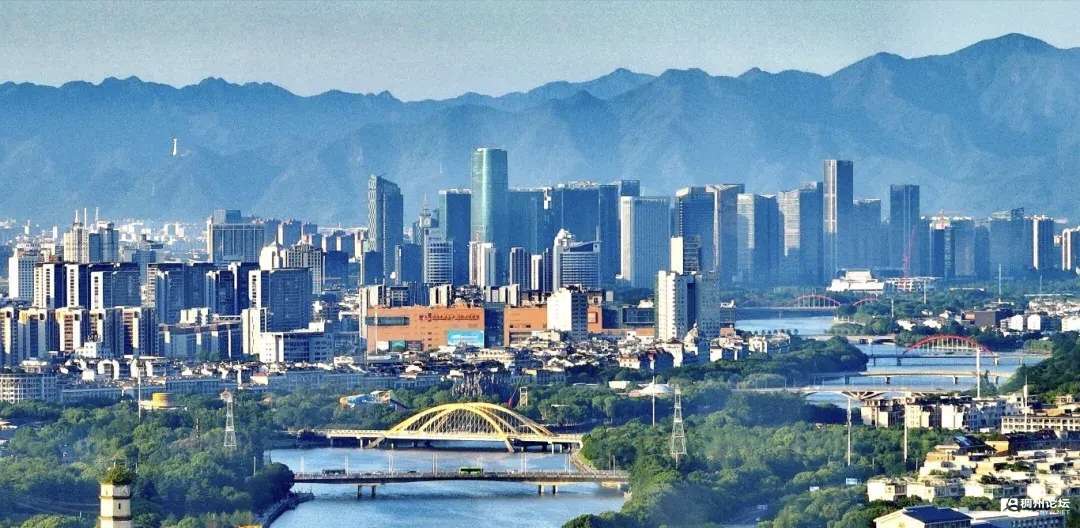

在浙江中部,有一个名字贯穿了九千年历史:乌伤

它不是传说,而是真实存在的古地名, 是今天义乌的前身, 更是金华地区最早设立的县级行政区之一, 被学者称为“八婺母县”—— 是金华八县(市、区)的文化与行政源头。

但“乌伤”二字究竟意味着什么?

它从何而来?为何能成为浙中文明的起点?

它的设立,又对中国东南地区的开发史意味着什么?

今天,我们从三个维度来理解“乌伤”:

一是文明的奠基——它承载了万年稻作文明;

二是行政的奠基——它是浙中最早的“母县”;

三是精神的奠基——它孕育了“孝义”为核心的地域文化基因。

这三重奠基,共同构成了“乌伤”作为地名之始的深层意义。

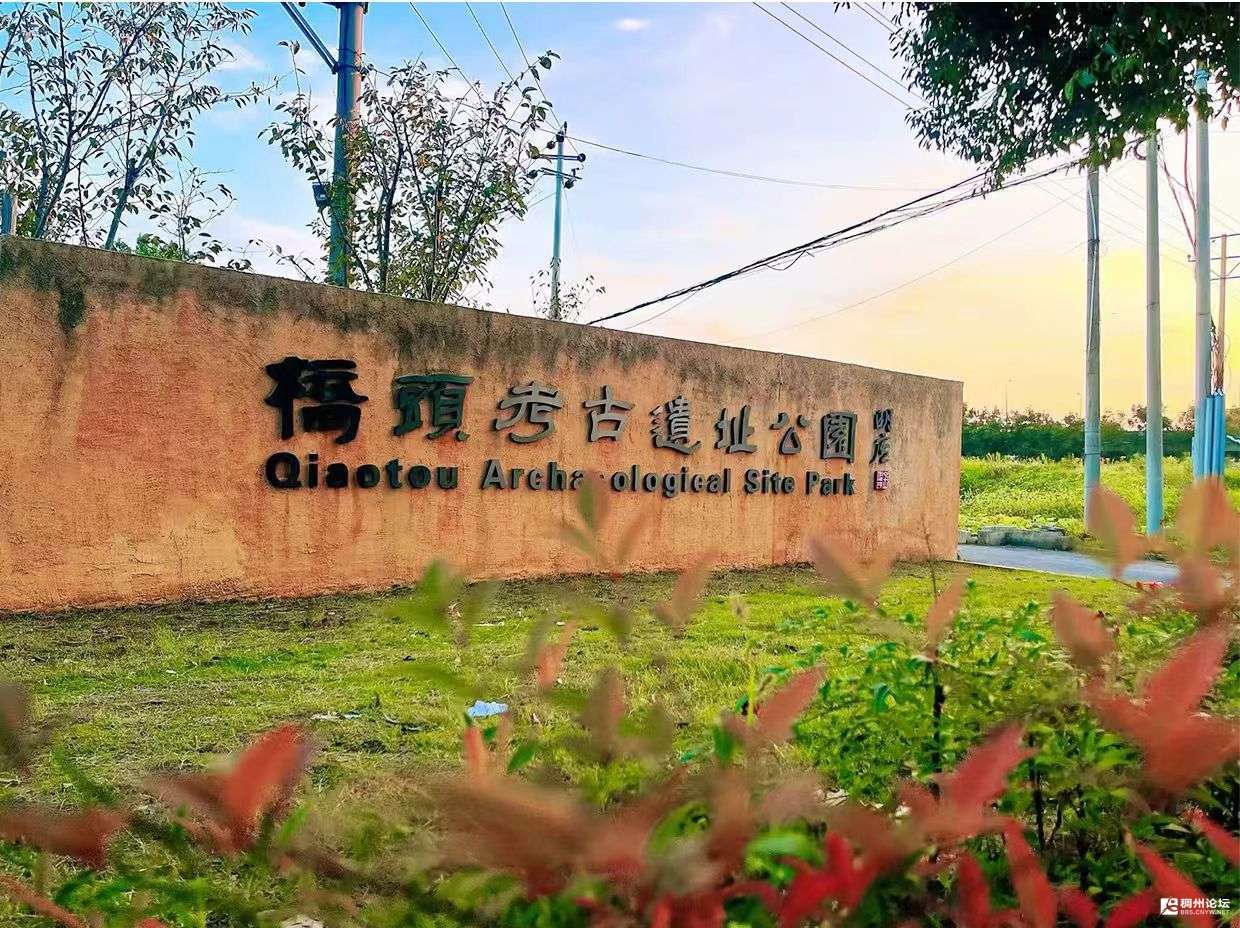

一、文明之基:桥头遗址揭示万年稻作社

要理解乌伤,不能只从“设县”开始,

而必须回溯到它成为地名之前—— 那片土地上早已存在的文明。

2019年,浙江义乌桥头遗址的考古发现,

彻底改变了我们对浙中早期文明的认知。

该遗址属于上山文化中晚期,距今约9000年, 是目前已知中国最早出现定居农业社会的区域之一。

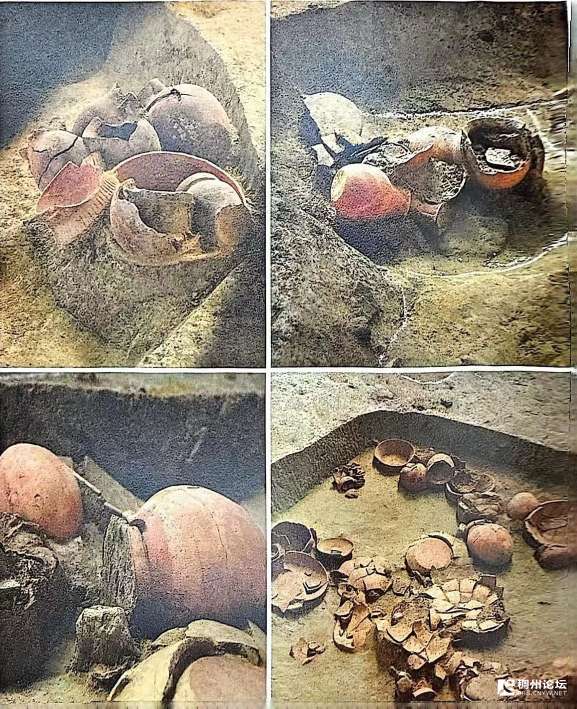

考古人员在这里发现了大量炭化稻米, 经检测为人工驯化稻,而非野生稻。这意味着,早在一万年前,这片土地上的先民, 已经从采集、渔猎走向了主动耕种。更关键的是,他们不仅种稻,还掌握了选种、育种、收割与储存的技术。 在遗址中发现的陶器内壁,残留有稻谷痕迹;

一些陶罐被用于储存粮食,说明已有“余粮意识”—— 这是社会复杂化的前提。此外,桥头遗址还发现了多座地面式房屋基址, 以及一条宽达15米、深约2米的环形壕沟,

表明当时已有有组织的公共工程能力, 社会结构不再是松散的部落,而是具备初步治理的聚落共同体。尤为引人注目的是精神文化的萌芽: 出土的彩陶上,出现了太阳纹、十字纹、网格纹等图案,

其中一件陶罐肩部刻有六组对称符号,

被部分学者认为可能是中国最早的文字雏形之一, 至少是某种记事或祭祀符号系统。

这些发现说明: 在“乌伤”这个名字出现之前数千年, 这片土地已经发展出成熟的农业经济、稳定的社会组织和初步的精神信仰体系。文明不是从天而降的,而是长期积累的结果。

桥头遗址正是乌伤文明的“史前序章”。

二、行政之基:乌伤设县与“母县”地位的确立

“乌伤”作为地名,最早见于正史,是《汉书·地理志》:

“会稽郡,县二十六,其一曰乌伤。”

班固所记,时间为西汉时期(公元前2世纪左右)。

但这并不意味着“乌伤”是从那时才开始存在的。

恰恰相反,设县是国家对既成事实的承认。

当中央王朝将“乌伤”列入郡县体系时, 意味着这片土地已具备以下条件:

- 有一定规模的人口

- 稳定的农业产出

- 初步的地方治理结构

- 可纳入赋税与兵役系统的社会组织

换句话说:不是国家创造了乌伤,而是乌伤达到了被国家“看见”的标准。

更重要的是,乌伤初设时的辖区极为广阔。

据《水经注》《元和郡县志》等史料推断,

其范围大致包括今天的:

- 义乌市全境

- 东阳市

- 浦江县

- 兰溪市东部

- 诸暨市南部

- 永康市北部

- 武义县部分区域

-金东区孝顺付村一带

这一大片区域,在汉代统归“乌伤县”管辖。

后来随着人口增长与行政细化, 才陆续从中析置出东阳、浦江、永康等新县。

因此,乌伤被称为“母县”,实至名归。

在金华“八婺”格局中,

至少有五县(义乌、东阳、浦江、兰溪、永康) 可追溯至乌伤的行政母体。

这就像一棵大树, 乌伤是主干,后来的各县是枝杈。 虽各自生长,但根脉相连。

三、“乌伤”之名从何而来?两种解释的融合

关于“乌伤”这个名字的由来, 历来有两种主流说法,分别代表了语言学与文化记忆两个维度。

1. 古越语音译说:地名的底层密码

“乌伤”在古汉语中的发音,接近“于羌”(*a-a*), 这与古代越人语言中的地名高度相似。在东南地区,许多带“乌”“于”“句”“姑”字的地名, 如乌程(今湖州)、于潜(今杭州临安)、句吴(苏州古称)、姑苏, 都被认为是古越语的音译,而非汉语本义。

“乌伤”很可能原本是当地越人部落对某条河流、山丘或聚落的称呼, 汉人南下后,用汉字记录其音,形成“乌伤”二字。 这种“名从主人”的做法,在秦汉时期非常普遍。

因此,“乌伤”最初可能并无“乌鸦受伤”的字面含义, 而只是一个语音符号,代表某片特定区域。

2. 颜乌孝义说:文化意义的建构

另一种说法来自东晋虞预的《会稽典录》:

“颜乌,义乌人,父亡,负土为坟,群乌衔土助之,乌口皆伤,因以为名。”

这个故事说: 有个叫颜乌的孝子,父亲去世后,他亲自背土堆坟。 一群乌鸦被他的孝心感动,纷纷衔土来帮忙,结果嘴巴都磨破了。 人们因此称此地为“乌伤”。

这个传说虽最早见于东晋(比设县晚了四百多年), 但影响深远。 自汉代“以孝治天下”以来,孝子成为地方道德典范。 颜乌被写入方志、列入祀典,

“乌伤”也因此被赋予了“孝义之乡”的文化标签。

两种说法可以并存

事实上,这两种解释并不矛盾, 反而体现了地名的“历史层累性”:

- 第一层:古越语地名(乌伤 = 某地名音译)

- 第二层:汉文化附会

(乌伤 = 乌鸦受伤,因孝得名)

就像“杭州”原为“余杭”,是越语音译, 但后人附会为“禹航”(大禹停船处), 地名在传播中不断被赋予新意义。“乌伤”也是如此: 它从一个语音符号, 逐渐演变为承载道德价值的文化符号。

四、精神之基:从“孝义”到“八婺共祖”

如果说桥头遗址代表了“物质文明”的奠基, 乌伤设县代表了“行政文明”的奠基,

那么“颜乌传说”的流传, 则标志着“精神文明”的正式确立。

自汉代起,孝道成为国家意识形态的重要组成部分。 地方若能出一位“孝子”, 不仅是道德荣誉,更是政治资本。 因此,地方政府有动力去挖掘、塑造、传播这类故事。

颜乌被“选中”,并非偶然。 他的行为——守孝、劳作、感天动地——

完美契合儒家价值观。

“乌鸦衔土”这一细节, 又带有神话色彩,易于传播。久而久之,“乌伤=孝义之乡”成为共识。 这种共识,反过来影响了当地的社会风气。 人们以“乌伤后人”自居, 在行为上也更倾向于推崇诚信、守诺、重家庭。

这种文化心理, 随着人口迁徙与政区分置, 被带到了东阳、浦江、永康等地。

例如:

- 东阳素有“建筑之乡”之称,其工匠走南闯北,但极重乡谊与契约;

- 浦江郑义门“江南第一家”,以“孝义传家”著称,十五世同居不分家;

- 义乌商人“鸡毛换糖”,千里跋涉,靠的正是信誉与坚持。

这些看似不同的地方特质,

其底层精神结构却高度一致:

重农、崇文、尚义、守信。

而这,正是从“乌伤”时代就开始孕育的文化基因。因此,我们可以说: 乌伤不仅是地理上的母县,更是精神上的共祖。

五、结语:地名之始,是文明的“加冕礼”

今天我们回望“乌伤”, 不应只把它看作一个古地名, 而应理解它所承载的三重历史意义:

1. 时间之始:从桥头遗址到汉代设县,九千年文明绵延不绝;

2. 空间之始:从单一聚落到“母县”辖域,奠定八婺格局;

3. 精神之始:从稻作生产到孝义传承,塑造地域文化内核。

“乌伤”之名,看似始于西汉, 实则是对早已存在的文明的一次正式确认。 就像一个人成年时举行“冠礼”, 不是从那天才开始长大, 而是社会正式承认他已具备成人资格。“乌伤”就是浙中文明的“冠礼”。

它标志着这片土地: 从此不再是“化外之地”, 而是正式纳入中华文明体系, 成为东南开发史上的重要一环。

今天,当我们谈论义乌的商业奇迹、

东阳的工匠精神、浦江的家风传承,

其实都是在讲述“乌伤”的故事——

一个关于文明如何从一粒稻谷、一个地名、一个传说中生长出来的故事。

以上纯属个人观点,可以评论,勿喷!

关注公众号《义观世界》,关注下一期《第二章:母县之形——秦汉建置与八婺肇基》

参考文献:

1. 浙江省文物考古研究所,《义乌桥头遗址考古发掘报告》,2020年

2. 蒋乐平,《上山文化:发现与研究》,文物出版社,2021年

3. 虞预,《会稽典录》,东晋

4. 《汉书·地理志》,班固,东汉

5. 郑建明等,《上山文化稻作农业的考古证据》,《考古》2019年第6期

6. 王巍,《中华文明起源研究》,三联书店,2022年

7. 《水经注》,郦道元,北魏

8. 《元和郡县志》,李吉甫,唐代

9. 傅林祥,《中国行政区划通史·总论》,复旦大学出版社,2007年

10. 陈桥驿,《浙江地理简史》,浙江古籍出版社,1985年

11. 《金华府志》(清·光绪刻本)

12. 刘斌,《上山文化与中华文明起源》,《文物》2021年第3期