文/洪其璜

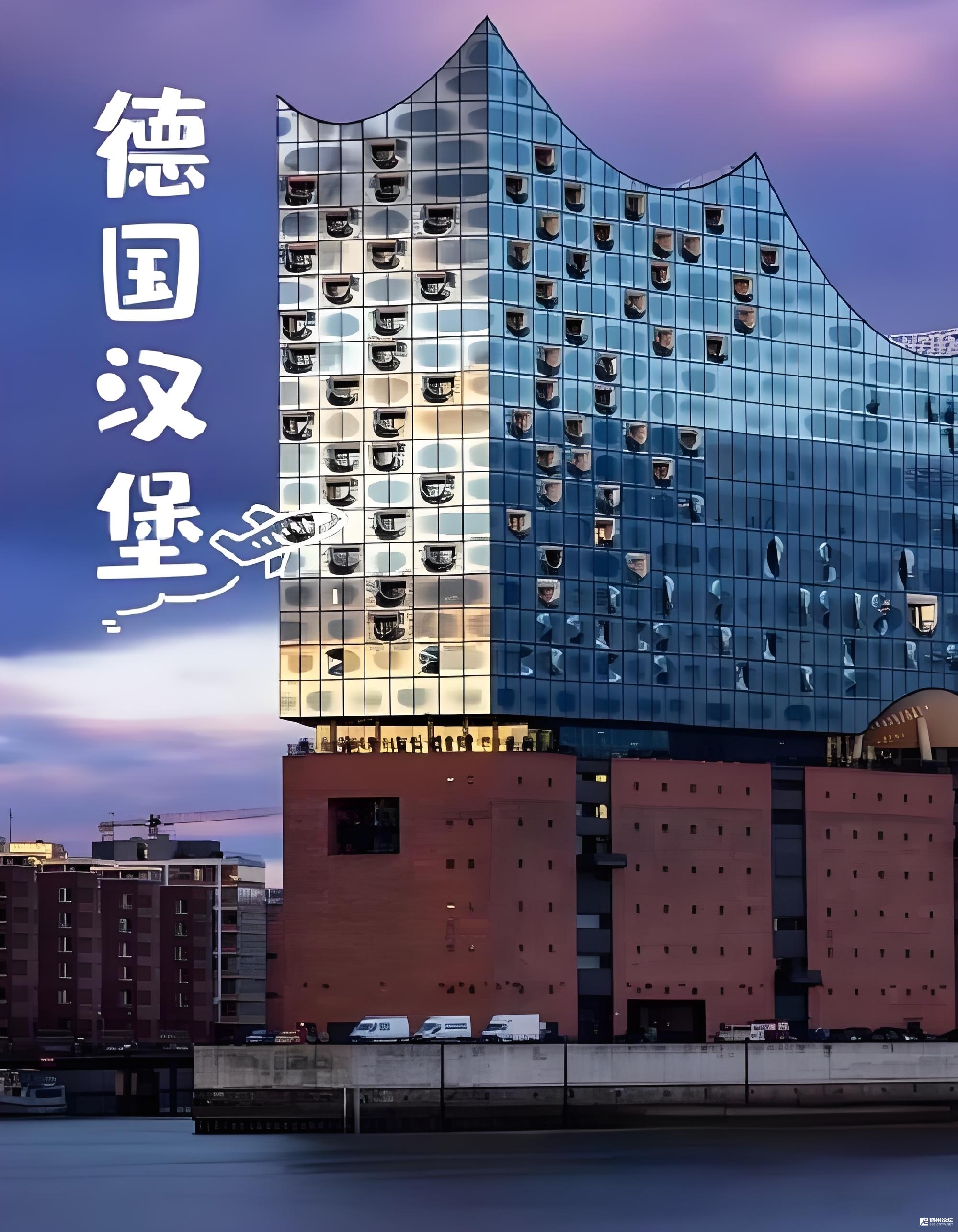

2025年7月17日23:35,一家五口——儿子、儿媳、孙女,以及我与老伴——登上LH727航班,从上海浦东机场腾空,十三小时的跨洲飞行,于18日清晨降落在慕尼黑。再转机北飞,云层蜜若棉絮,一小时后机翼微倾,飞机平稳地触地于汉堡机场。儿媳闺蜜丁丁的先生早已在出口迎候,一句轻声的问候,行李被顺手接过的同时,旅途中的倦意也随即滑落。

我与老伴安顿在河滨一家环境优美的酒店,随后一起前往丁丁家。丁丁夫妇热情招待了我们,一桌中西混搭的丰盛午餐摆好。孩子们久别重逢、一边美餐,一边叽叽喳喳地聊天,俨然一个“国际家庭”。

下午,我们一同去逛“微缩世界”(Miniatur Wunderland)。该处是德国汉堡标志性的旅游景点,入门先穿过一条幽暗甬道,再抬眼,仿佛有人将地球微缩:阿尔卑斯山积雪,威尼斯在泛波,汉堡港的吊机正把集装箱码上船。列车车窗透出点点灯光,穿隧道过桥梁;机场跑道竟有微型飞机依次起降,起落架收放自如……

儿子、儿媳边拍照边介绍着各个主题区域的地理风貌、人文景观,我遍寻四大展区,终于在东南角看到尚未完工用中国版图——脚手架里只立着china2026的蓝色预告牌。

出馆时,夕阳把易北河镀成金线,我们像被从缩小的梦境里轻轻放归,回到辽阔人间,耳边回荡着小小火车穿越阿尔卑斯隧道的哒哒声。

19日 汉堡:石与水的记忆

阳光灿烂,气候宜人,漫步在汉堡城区,整座城市一尘不染。随处可见红砖哥特尖顶与欧式楼房错落相邻;街角咖啡馆把座椅铺到人行道边,街巷不见摩托,也不见电动自行车,红白对半涂装的奔驰Citaro巴士悄然驶过,在街景里划出一条弧线。

我们沿易北河向老城走去。先抵市政厅(Rathaus)。这座砂岩新哥特巨厦落成于1897年,二战的烈焰曾把汉堡烧成废墟,它却奇迹般幸存。

在市政厅门口,宽阔的广场上,十几个人把成排的旧衣鞋帽,铺在石地板上,没有摊位、没有叫卖,只有纸牌上简单的黑字:Peace, Not War。儿媳低声解释,那些衣物来自中东战地,和平组织把它们带到汉堡,让欧洲也嗅到一丝硝烟。人群围成松散的弧,像围观无声的展览。

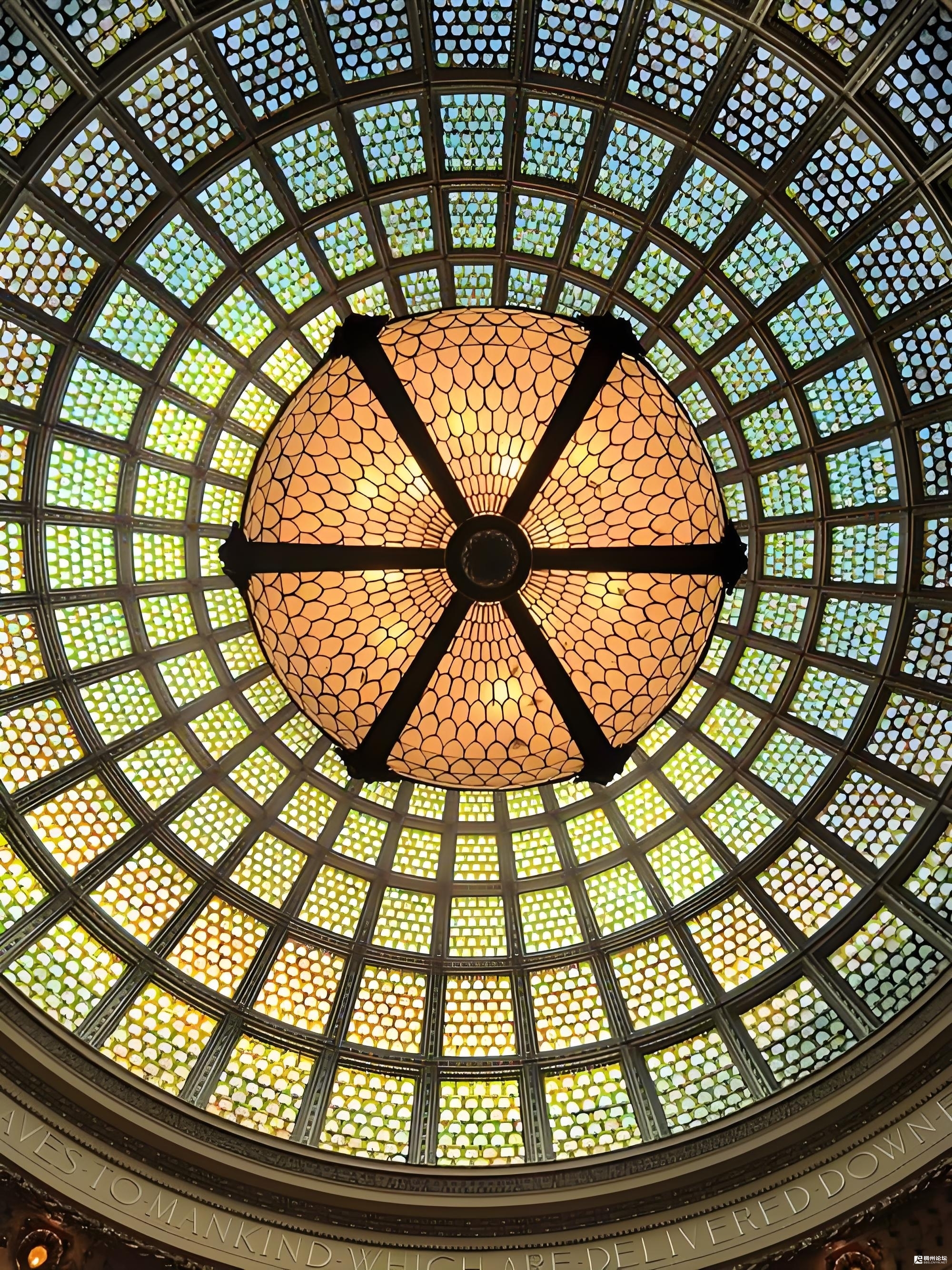

我们放轻脚步,绕过“人形地毯”,踏进市政厅门廊。门内是另一种声场——穹顶挑高二十米,像倒扣的哥特帆船;橡木地板将脚步回声收束成鼓点。镀金吊灯垂下,灯泡亮得发白。儿子把镜头对准中央楼梯——取景框里,螺旋台阶铺展如折扇,把视线引向高处暗红的门厅。

穿过市政厅北门,仅五分钟,便到圣尼古拉教堂(St. Nikolai)。1943年“蛾摩拉行动”中,盟军轰炸机将老城夷为焦土,战争这把烈火,既焚纳粹,也噬平民,持续数日的轰炸,3.7万余条生命随城市一起湮灭。教堂本体焚毁,如今只剩焦黑的塔身,塔尖指向苍穹,如一枚锈迹斑斑的惊叹号,钉在城市的记忆深处。周边的几处断墙孤峙,隐约可见其曾经有过的宏伟与辉煌。一家人立于废墟前,沉默良久。孙女仰头问:“爷爷,为什么不把它修回去?”我伸手摸了摸焦黑的墙砖,说:“留着,才记得。”

下午,我们登上白色双体游轮。"哗——哗——"河水抢先一步贴上船舷,为接下来的所有画面铺上一层柔软的底噪。 河面宽如湖泊,沿岸红砖仓库、教堂尖顶的光影被水纹揉碎,又即刻重新拼合,声色相融。我斜倚椅背,老伴牵着孙女凭栏眺望,儿子儿媳在旁低声说笑;北海的风把一家五口的影子融进夕照。水声叠涌,一声又一声,与游客的欢笑一起被风卷走,在易北河上空悠悠打转。

归途,天色仍亮——北德夏夜来得很迟,汉堡的纬度让黄昏拉得很长,太阳落山已近晚十点。车窗里并排五张侧影,被夕阳染成蜜色,叠进北德的黄昏里。

(待续)