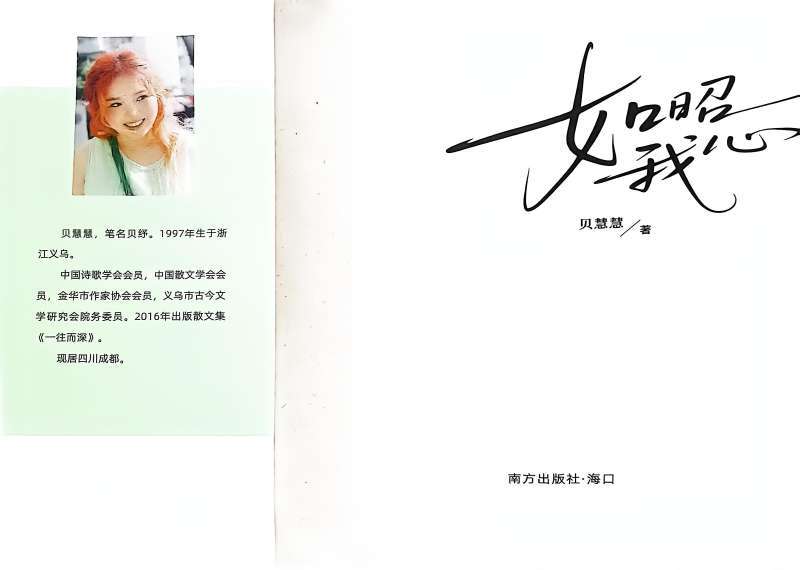

读后感:词语的碎镜与光:读贝慧慧诗集《如昭我心》——兼致冬日暖阳下的阅读时刻

(山之君,20251129冬日暖阳,义乌

一

诗集摊开,像一面被打碎的镜子。

每首诗都是一块锋利的碎片,映照出不同的光影:有的闪烁着青春的迷茫,有的沉淀着岁月的苦涩,有的则跳跃着生命的欢愉。

这些碎片,是贝慧慧用十年光阴,收集的“生活证据”——“朔铭”“狗狗毛发”“药片”“电热毯”,琐碎而真实。

它们不是精心雕琢的艺术品,而是从生命岩层中渗出的汁液,带着泥土的腥气和草木的清香。

在《朔铭》系列中,爱被撕裂成无数片:“不能与你在一起变成了我的命运”。

这命运的断章,如同悬崖坠落的河流,粉身碎骨却依旧向前。

诗歌的语言在此暴烈如刀,剖开“家暴”“猥亵”“霸凌”的伤口,却又在伤口上培育花朵。

这是词语的魔法,也是诗人的救赎——将绝望的灰烬点燃,让破碎的自我在诗行中重组。

二

光,从裂缝中渗入。

在《治愈冬天》里,电热毯的暖意,融化了童年的冰霜;在《暴雨倾盆》中,雨水的冲刷洗亮了生命的底色。

贝慧慧的诗,不回避黑暗,却始终朝着光生长。

她写“春日百花缭乱”,写“可爱蔓延过我生命的广阔”,这些明亮的意象如同星群,在诗歌的夜空中闪烁。

而此刻,冬日的暖阳,正斜斜地爬上阳台。

光线穿过玻璃,轻轻覆在摊开的诗集上,那些曾被泪水浸透的字句,在光斑里渐渐舒展,仿佛冰封的河面下涌动的暗流。

阳台外,几株玉兰枯枝在风中轻颤,而诗行间“草势逼迫而来”的倔强,竟与枝头将萌的芽苞遥相呼应——原来寒冷与温暖、破碎与重生,本就是同一枚硬币的两面。

三

诗歌,是一场“文字的朝圣”。

贝慧慧从散文转向诗歌,从青涩走向成熟,用十年光阴完成了一次精神的跋涉。

她的诗不追求宏大的叙事,而是“用诗的眼睛看世界”——一片落叶是“时间的碎纸片”,一声咳嗽是“肺叶在朗诵旧时光”。这种凝视,让平凡的事物焕发出神性,让日常的琐碎升华为哲思。

在《我读诗》中,她写道:“我写诗/是为了装逼/我装逼/是为了满足/我满足/是为了欲望/我有欲望/是为了活着……”这看似戏谑的循环,实则是生命的本真。

诗歌不是高悬的星辰,而是脚下的泥土;不是他者的赞歌,而是自我的对话。

当诗人说“我最终爱我自己”,她便完成了朝圣的最后一程——在裂缝与残缺中,找到与存在和解的方式。

而阅读,何尝不是另一场朝圣?

慵懒在阳台的藤椅里,任暖阳将书页烘得微烫。

指尖抚过“我允许黄昏日暮降临在我的肩头/允许啼鸟的喧闹刺透我耳膜”的句子,忽然明白:所谓治愈,不是逃离寒冬,而是像此刻这样,在光里摊开所有伤痕,让它们成为生命的年轮。

四

整部诗集,如同一条河流。

它从北斗文学社的源头涌出,带着青春的激越与迷茫;流经双相情感的暗礁,激荡出痛苦的浪花;最终汇入“释然”的大海,平静而辽阔。

河流的途中,有“车站”的孤独(“我的身体每天吞吐着无数的人流/迎来送往,以一个妓女的姿态”),有“负秋”的寓言(“由春到秋开垦荒田/烟叶晒好了,我点了一把火”),更有“等待夏天”的自由(“暴雨天里,满涨的雨水就是我满涨的心跳”)。

河流的伟大,不在于它的激越,而在于它的柔韧。它能流过所有崎岖的地方,将泥沙沉淀为沃土,将伤痛转化为力量。

贝慧慧的诗正是如此:它不抗拒生命的暗流,也不否认存在的极限;它接纳遗憾与伤痛,在局限中滋润出鲜花。

当河流最终以清溪的形式出现,我们也看到了一个在矛盾纠结痛苦拉扯后,与自我和解的诗人。

而阳台上的阅读者,何尝不是一条小小的支流?

暖阳将她的影子投在诗集上,与文字交织成新的图腾。

读到“生命中总有一场具体的雨/会淋湿我们每个人”,忽然听见屋檐滴水的声音——那是冬天的余韵,也是春天的序曲。

五

诗歌,是星群的召唤。

贝慧慧的诗集《如昭我心》,不是一本轻盈的作品,它布满裂痕与芒刺,却也因此更接近生命的本相。

它像一条幽深的河流,自悬崖滚落,带着粉身碎骨的伤痛,冲撞嶙峋的石块,再义无反顾地往前而去。

在这条河流的映照中,我们看见了自己的倒影——那些未竟的、破碎的、渺小的,终将在诗歌的星空中被注视。

我知道,诗歌的星光永不熄灭。它们散落在义乌三中的讲台上,散落在北斗文学社的刊物里,散落在每一个热爱文字的人心中。

这些星光汇聚成河,流向更远的未来。

正如贝慧慧在诗中所写:“生命中总有一场具体的雨/会淋湿我们每个人/你我终会汇于奔流/于千万里外的山海相见”。

词语的碎镜,终将拼合成完整的星空,而诗歌,正是那颗照亮归途的星辰。

当冬日的暖阳退去,诗集合拢的瞬间,那些曾被光吻过的字句,已在心底种下了一整个春天。